電車移動中に「トイレに行きたい」と思った経験はありませんか。

特に長距離運行の普通電車では、トイレの有無や位置を知っているかどうかで快適さが大きく変わります。

本記事では、JR東日本やJR西日本をはじめとした主要路線のトイレ事情や、車両ごとの位置、設備の種類、利用時の注意点までを分かりやすく解説します。

旅行や出張での移動を安心して過ごすために、ぜひ参考にしてください。

導入:普通電車のトイレ事情とは

普通電車におけるトイレの必要性

普通電車は短距離から中距離まで幅広く運行され、多くの乗客が利用しています。

移動中にトイレを利用したい場面は少なくありません。

特に長距離移動や地方路線では、トイレの有無が快適性に大きく影響します。

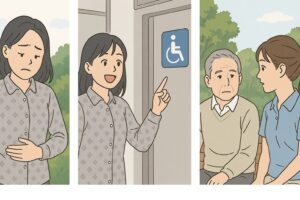

また、小さな子ども連れや高齢者、体調に不安を抱える人にとっても、車内にトイレがあるかどうかは重要な安心材料です。

観光客や旅行者が多い路線では、途中駅でトイレに行く時間が取りにくいため、車内トイレの存在が大きな役割を果たします。

さらに、夜間運行やイベント帰りの混雑時などでは、駅でトイレを利用することが難しい場面もあります。

そのような状況では車内に設置されたトイレが乗客の安心を大きく支える存在になります。

妊婦や小さな子どもを連れた家族、また健康上の理由から頻繁にトイレを利用する必要がある人にとっても、車内トイレの有無は移動の選択基準となる重要な要素です。

トイレのある車両の選び方

全ての普通電車にトイレがあるわけではありません。

比較的長い距離を走る電車や、新しい車両に設置されているケースが多いです。

通勤電車など短距離運用が中心の列車では設置されていない場合が多く、事前に確認することが大切です。

乗車前にトイレの有無を調べ、必要ならトイレ付きの車両を選ぶと安心です。

鉄道会社の公式サイトやアプリ、駅構内の案内表示を活用すれば、どの車両にトイレがあるかを事前にチェックできます。

さらに、インターネット上の利用者体験談やSNSの投稿を参考にすれば、どの路線でトイレが使いやすいかや混雑状況も把握することができます。

旅行や出張など長時間の移動前には、こうした情報を積極的に活用すると安心です。

過去のトイレ設備の変遷について

昔の普通電車ではトイレが設置されていないことも多く、駅で済ませるのが一般的でした。

しかし近年では利便性や利用者ニーズの高まりにより、トイレ付きの車両が増えています。

特にバリアフリーや洋式化が進んでいる点も特徴です。

さらに、従来の和式から洋式へと切り替わっただけでなく、多機能トイレの導入が進み、車椅子対応やベビーベッド付きの設備も増えています。

最近では衛生面への配慮から自動洗浄機能や手洗い場の改良、消臭装置の導入など、快適に利用できる環境が整備されています。

また、車内案内表示や音声案内でトイレの位置を知らせるサービスも増え、利用者にとってさらに分かりやすい設備へと進化しています。

この変化により、幅広い世代やニーズに応えられる環境が整いつつあります。

主要路線のトイレ設備一覧

JR東日本のトイレのある車両

上野東京ラインのトイレ事情

上野東京ラインを走る電車の多くは、長距離運行に対応するためトイレを備えています。

特にグリーン車や編成の端にある車両に設置されることが多いです。

一部の列車では多機能トイレが導入されており、車椅子利用者や子連れの乗客に配慮した設計になっています。

また、最新のE233系車両などでは洋式トイレの採用が進んでおり、利用者にとって快適な環境が整えられています。

さらに、トイレの内部には手洗いスペースやオムツ交換台が備え付けられていることもあり、家族連れや幅広い世代が安心して利用できる工夫がされています。

駅のトイレに比べても清掃頻度が高く、車内環境に配慮した設計が目立ちます。

長距離運行におけるトイレ利用

高崎線や宇都宮線など、首都圏から郊外に向かう長距離運行ではトイレの設置が標準的です。

移動距離が長い利用者にとって大変便利です。

さらに、朝晩の混雑時にはトイレの利用が集中することもあり、事前にトイレ付き車両の位置を把握しておくと安心です。

観光利用や出張などで長時間乗車する際には、車内トイレの存在が大きな助けになります。

また、路線によっては途中駅での停車時間が短いため、車内トイレの利用が現実的であり、快適な移動のための重要な設備となっています。

さらに、列車によってはトイレの種類が異なり、簡易的な和式タイプから最新の洋式・多機能タイプまでさまざまです。

利用者は自分の体調や状況に合わせて適切な車両を選択することが可能で、旅行の質を大きく向上させる要因となっています。

JR西日本のトイレ設置状況

新幹線と普通電車の比較

新幹線には必ずトイレが設置されていますが、普通電車では路線によって差があります。

主要都市間を結ぶ新快速や中距離列車ではトイレの設置が一般的です。

さらに、利用者数の多い区間を走る電車では清掃頻度も比較的高く、快適な環境が保たれる傾向にあります。

一方、短距離を走る通勤電車ではスペース確保のためにトイレが設置されていないケースも少なくありません。

そのため、通勤客と旅行客で利便性に差が出る場合があります。

また、JR西日本では利用者の声を反映して、車両の更新時にトイレを新設する事例も見られます。

例えば、観光路線や空港アクセス路線では外国人観光客を意識して、清潔で洋式化されたトイレが導入されていることが多いです。

これにより、利便性だけでなく国際的な利用者満足度向上にもつながっています。

地方路線におけるトイレの種類

地方の普通電車でも、特に長距離運行の車両にはトイレが備わっています。

簡易的な和式から最新の洋式トイレまで設備の種類はさまざまです。

また、観光需要が高いエリアでは多機能トイレの導入が進み、バリアフリー対応やオストメイト設備が整った車両も登場しています。

さらに、車内スペースを工夫してコンパクトながら清潔さを維持する設計が採用され、地域の利用者からも高い評価を得ています。

利用者の声を反映し、快適さと実用性を兼ね備えた進化が進んでいるのがJR西日本の特徴といえます。

加えて、地方路線では清掃体制や点検方法にも工夫が凝らされています。

限られた人員や設備の中で効率的に清潔を保つ取り組みがなされており、これもまた地域ならではの鉄道サービスの姿といえるでしょう。

快速電車と特急列車の違い

トイレ設備のバリエーション

快速電車では一部車両にトイレがあることが多く、特急列車では複数箇所に設置されています。

利用目的や移動距離に応じて選ぶことができます。

さらに、快速電車では1編成に1か所程度のトイレ設置が主流ですが、特急列車では編成の前後や中央部など複数箇所に配置され、利用者が混雑時でもスムーズに利用できるよう工夫されています。

また、特急には多機能トイレや広めのスペースが確保されたトイレが多く、車椅子利用者や子連れでも安心して利用できます。

特急列車のトイレには、洗面台や荷物置きスペース、さらにはオストメイト対応の設備が導入されているケースもあり、バリアフリーや多様なニーズに対応しています。

さらに、長距離移動を前提とした特急では、複数種類のトイレが用意されており、清掃頻度も高いため衛生面でも安心です。

用途別のおすすめ車両

短時間利用なら快速、長時間移動や観光利用なら特急を選ぶと快適です。

トイレ利用の面からも特急は安心感があります。

さらに、旅行やビジネス利用などで荷物が多い場合も、特急のトイレは広さや設備の充実度から便利さを実感できます。

快速電車はコストを抑えたい人に適していますが、安心や快適さを重視するなら特急を選ぶのがおすすめです。

加えて、特急列車ではトイレの混雑を避けるための案内表示や空き状況の表示が設けられていることもあり、快適性の面で一歩進んだ工夫がなされています。

こうした配慮が、長時間移動をする乗客にとって大きな安心感と満足度をもたらしています。

トイレの仕組みとメンテナンス

和式トイレと洋式トイレの違い

昔ながらの和式トイレはコンパクトで設置しやすい一方、洋式トイレは使いやすさや清潔さで優れています。

近年は洋式化が進み、誰でも使いやすい環境が整っています。

さらに、洋式トイレは高齢者や体の不自由な方にとって立ち座りが楽であり、国際的にも標準化が進んでいるため、観光客にも安心して利用できるという利点があります。

和式はスペースを取りにくく、清掃が容易というメリットがありますが、体勢が厳しい人にとっては不便であることも事実です。

また、多機能トイレの導入により、車椅子利用者や乳幼児連れの家族でも安心して利用できる環境が整いつつあります。

さらに、洋式トイレの中には温水洗浄機能を備えたタイプや自動開閉式の便座を持つタイプも登場しており、家庭のトイレに近い快適さを提供する工夫も見られます。

利用者の多様なニーズに対応するため、細部にわたる改善が継続的に行われているのです。

真空式トイレの利点と欠点

真空式トイレは清掃がしやすく、においが少ない点がメリットです。

さらに、水の使用量が少なく済むため環境にもやさしいという特長があります。

狭い車内でも効率よく設置でき、快適性を高める要素として評価されています。

ただし構造が複雑なため、メンテナンスコストが高いという側面もあります。

部品交換や専門的な点検が必要な場合もあり、鉄道会社にとってはコストと快適性のバランスを取ることが課題になっています。

また、真空式トイレは利用時に独特の音が出るため、初めて使う人が驚くこともありますが、慣れれば快適で安心して利用できる設備といえます。

海外の鉄道でも広く導入されており、国際的に標準化が進んでいる方式の一つです。

トイレの浄化方式について

浄化槽方式や真空吸引式など、路線や車両によって採用される方式が異なります。

一部では最新のバイオ処理方式や薬液を利用した簡易浄化システムも導入され、においや衛生面の改善が進んでいます。

さらに、新しい技術として紫外線による殺菌システムや、自動で内部を清掃するセルフクリーニング機能を備えたトイレも登場しています。

こうした技術革新は利用者の安心感を高め、快適な環境を維持する大きな要因となっています。

衛生面を考慮して定期的に清掃・点検が行われています。

これにより、長期間にわたり快適に利用できる環境が維持されており、鉄道利用者からの安心感にもつながっています。

普通電車トイレの位置確認

一般的な車両内でのトイレ位置

トイレは編成の端や特定の車両に設置されていることが多いです。

案内表示や車内放送で位置を確認できます。

さらに、車内ドア付近や通路にはトイレ方向を示すピクトグラムが掲示されている場合があり、初めて利用する人でも迷わずにたどり着けるよう工夫されています。

長編成の列車では移動に時間がかかるため、乗車直後に位置を確認しておくことが安心につながります。

また、トイレのある車両には多目的スペースや自動販売機が設置されていることもあり、車両案内を注意深く見ることでトイレ位置を早く把握できます。

さらに、駅ホームの乗車位置案内にはトイレのある車両がアイコンで表示される場合もあり、事前にホームでの立ち位置を工夫することで乗車後すぐにトイレへアクセスできる利点があります。

路線ごとのトイレ位置マップ

各路線の公式サイトや駅の案内板では、トイレ付き車両の位置を事前に確認可能です。

スマートフォンアプリでも車両編成図が掲載されています。

さらに、近年はナビゲーションアプリや鉄道会社の公式アプリで「トイレ付き車両に乗るにはどの号車に並べばよいか」を案内するサービスも拡充されています。

観光客向けのガイドブックや駅構内のデジタルサイネージでも情報提供が行われ、事前準備をしやすい環境が整っています。

また、長距離利用者に向けた便利な機能として、時刻表や列車検索サービスにトイレ付き車両の案内が表示される場合もあります。

旅行計画を立てる際に活用すれば、スムーズに快適な移動を実現できます。

車両ごとの編成図とトイレ位置

編成図を参考にすれば、どの車両にトイレがあるか一目で分かります。

事前に調べておくとスムーズに移動できます。

特に混雑する時間帯や長距離利用の際には、事前に位置を把握しておくことで安心感が大きく高まります。

また、車椅子利用者やベビーカー利用者にとってはバリアフリー対応の多機能トイレの場所を知っておくことが、快適な移動に直結します。

さらに、列車の編成によってはトイレが片側の車両に集中していることもあり、乗車位置を誤ると移動が大変になるケースもあります。

こうした点を踏まえて、可能な限り事前に情報を収集しておくことが、ストレスのない移動の大きなポイントになります。

トイレ利用時の注意点

リマインダー:混雑時のトイレ利用

ラッシュ時やイベント帰りはトイレ利用が集中します。

早めの利用や空いている駅での対応を心がけましょう。

また、長時間運行の電車では乗車直後や停車中にトイレを利用しておくと安心です。

混雑が予想される区間や時間帯では事前に駅で済ませるなど、余裕を持った行動が求められます。

特にイベント会場の最寄り駅発着の電車では、同じタイミングで多くの人が利用するため、事前準備が欠かせません。

さらに、混雑を避けるためには、ピーク時間帯をずらした利用や、比較的空いている車両を選んで乗車することも有効です。

女性専用車両やグリーン車など、比較的人の流れが異なる場所を選ぶことでトイレの混雑を避けられる場合もあります。

清掃状況に関するユーザーの声

SNSやレビューサイトでは、清掃状況や快適さに関する情報が共有されています。

最新情報を参考にすると安心です。

さらに、利用者の中には「駅より車内トイレの方が清潔だった」という声もあれば、「清掃が追いつかず利用を控えた」という体験談もあり、実際の状況は路線や時間帯によって差があります。

こうしたリアルな口コミを確認しておくことで、安心して利用するかどうかの判断材料になります。

また、SNS上では路線ごとの清掃頻度や混雑状況についてリアルタイムで情報交換が行われることも多く、事前にチェックすることで実際に役立つケースがあります。

観光客や初めてその路線を利用する人にとっては、特に心強い情報源となります。

トイレ利用注意点一覧

・混雑時は余裕をもって利用する。

・小銭やICカードを準備して駅トイレも活用する。

・清掃が行き届いていない場合は次の機会に利用を控える。

・イベント帰りや観光シーズンは特に混雑するため、早めに済ませる。

・体調に不安がある人は多機能トイレの場所を事前に確認しておく。

・トイレの混雑が気になる場合は事前にアプリや口コミで情報収集する。

・子ども連れの場合はできるだけ早めに利用しておくことで安心感が高まる。

まとめ:快適な電車移動のために

普通電車利用時のトイレを理解しよう

普通電車のトイレ事情を理解しておくことで、急なトラブルにも対応できます。

安心して移動するために事前確認は大切です。

さらに、トイレ設備の有無や位置を把握しておくことで、混雑時や体調不良のときにも慌てずに対応できます。

旅行や出張のように長時間の移動が前提となる場合には、特にこの準備が快適さを大きく左右します。

家族連れや高齢者にとっても安心材料となり、移動体験そのものの満足度を高めるポイントになります。

また、事前に調べておく習慣をつけることで、予期せぬ体調変化や子どもの急なトイレ要求にも落ち着いて対応できるようになります。

情報収集は公式サイトやアプリ、口コミサイトなど多様な手段で可能なため、自分の利用スタイルに合った方法で準備しておくと安心です。

今後のトイレ設備改善の展望

今後はさらに快適で清潔なトイレ設備が導入されることが期待されます。

利用者にやさしい鉄道サービスの進化に注目していきましょう。

さらに、最新技術の導入により自動洗浄機能や消臭機能、さらには混雑状況を知らせるモニタリングシステムなどが普及する可能性もあります。

環境負荷を軽減する省水型トイレや、ユニバーサルデザインに基づく設計が広がることで、誰でも快適に利用できる未来が期待されています。

鉄道会社が積極的に利用者の声を取り入れることで、清潔さと利便性を兼ね備えたトイレ環境がさらに整備されていくでしょう。

さらに、今後はAIやIoT技術を駆使した「スマートトイレ」も登場する可能性があります。

利用状況をセンサーで把握し、混雑情報をリアルタイムで提供したり、清掃が必要なタイミングを自動で知らせたりする仕組みが実現すれば、鉄道利用者にとっての安心感は飛躍的に高まるでしょう。