1キロは何分?今日から「自転車の時間」がスッと分かる人になる。

自転車は、歩くより速く、車より気軽に使える便利な移動手段です。

「1キロって何分で走れるの?」

「通学や通勤はどれくらい見ておくべき?」

そんな疑問を持つ人はとても多いです。

この記事では、

自転車で1キロを走る時間の目安や、距離と時間の計算方法。

徒歩との比較。

スピードを上げるコツや安全に走るポイントまで。

だれでもすぐに使える形で分かりやすくまとめています。

今日から、自転車移動の時間がもっと読みやすくなります。

自転車で1キロ進むのに何分かかる?

自転車で1キロ進む時間の目安は、

「約3〜5分」です。

これは、一般的なシティサイクル(ママチャリ)の平均時速から計算したものです。

スピードに慣れていない人なら5分ほど。

体力がある人や、信号が少ない道なら3分に近づきます。

さらに詳しくいうと、走る人の年齢や、朝・夕方など時間帯による交通量でも変わります。

通勤ラッシュ時は停止が増えるため、いつもより時間がかかることもあります。

また、タイヤの空気圧が低いとスピードが落ち、同じ距離でもより時間が必要になります。

自転車の種類によっても違いがあり、スポーツタイプの自転車なら、同じ1キロでも体力があれば3分を切ることもあります。

逆に荷物が多い日や向かい風が強い日には、5分以上かかる場面も珍しくありません。

ただし、道の傾斜や風向き、信号の数で時間はすぐ変わります。

予定を立てるときは、少し余裕を持つと安心です。

自転車の平均速度を知ろう

自転車の速さは、人や道、使う自転車によって大きく変わります。

たとえば、同じ人が走っても、朝と夕方ではスピードが変わることがあります。

通勤ラッシュで信号待ちが増えれば遅くなり、交通量が少ない早朝はスムーズに進めます。

また、タイヤの空気圧やチェーンの状態でも速度は左右されます。

整備が行き届いた自転車は軽くこげるので、同じ力でもスピードが出やすくなります。

初心者にも分かるように、次のように覚えてください。

- ママチャリの平均時速:12〜15km/h\

- 慣れている人:18〜20km/h\

- スポーツ自転車(クロス・ロード):20〜25km/h以上さらにいうと、スポーツ自転車は軽量でタイヤも細く、路面抵抗が少ないため、スピードを維持しやすい特徴があります。反対に、買い物用の自転車は荷物が多くなるとスピードが落ちやすく、向かい風が強い日は大きく時間が変わります。

坂が少ないとスピードは出やすいです。

逆に、信号が多い市街地では自然とスピードが落ちます。

郊外の広い道やサイクリングロードは信号が少ないため、平均時速が高くなりやすいです。

自転車の速さはいつも一定ではありません。

その日の体調や天気でも変わるため、目安として覚えておくのがちょうどいいです。

とくに風の影響は大きく、追い風では楽に進めますが、向かい風では想像以上にスピードが落ちることがあります。

距離と所要時間のカンタン計算式

自転車で目的地までの時間を知りたいときは、この式が使えます。

距離(km) ÷ 時速(km/h) × 60 = 所要時間(分)

とてもシンプルで覚えやすいです。

この式を知っておくと、知らない場所へ行くときでもおおまかな到着時間を予測でき、予定が立てやすくなります。

日常の移動だけでなく、旅行先でのレンタサイクルや、子どもの送り迎えにも役立ちます。

例えば、

1kmを時速15kmで走るなら、

1 ÷ 15 × 60 = 約4分

これがもっとも一般的な目安になります。

さらに、時速12kmなら約5分、時速20kmなら約3分というように、速度によって所要時間は簡単に変わります。

慣れてくると、普段自分がどれくらいのペースで走っているかを感覚でつかめるようになり、到着時間の予測がより正確になります。

ただし、信号待ちや混雑がある現実の環境では、さらに1〜2分プラスされることも多いです。

特に市街地では停止回数が増え、同じ距離でも思ったより時間がかかることがあります。

雨の日や風の強い日も速度が落ちやすく、計算上より長くかかる可能性があります。

通勤や通学では、余裕のある計画がおすすめです。

これがもっとも一般的な目安になります。

さらに、時速12kmなら約5分、時速20kmなら約3分というように、速度によって所要時間は簡単に変わります。

慣れてくると、普段自分がどれくらいのペースで走っているかを感覚でつかめるようになり、到着時間の予測がより正確になります。

ただし、信号待ちや混雑がある現実の環境では、さらに1〜2分プラスされることも多いです。

特に市街地では停止回数が増え、同じ距離でも思ったより時間がかかることがあります。

雨の日や風の強い日も速度が落ちやすく、計算上より長くかかる可能性があります。

通勤や通学では、余裕のある計画がおすすめです。

自転車移動の時速とは?

自転車のスピードは、運動レベルや目的によって差があります。

スピードは「どんな場面で乗るか」や「その人の体力」によって大きく変わります。

たとえば、買い物のついでにのんびりこぐときと、通勤で少し急ぎたいときでは、同じ自転車でもまったく違う速さになります。

また、荷物の重さや服装によってもスピードは上下しやすく、冬場の厚着は体の動きを制限し、スピードが少し落ちることもあります。

自転車のスピードは、運動レベルや目的によって差があります。

スピードは「どんな場面で乗るか」や「その人の体力」によって大きく変わります。

たとえば、買い物のついでにのんびりこぐときと、通勤で少し急ぎたいときでは、同じ自転車でもまったく違う速さになります。

また、荷物の重さや服装によってもスピードは上下しやすく、冬場の厚着は体の動きを制限し、スピードが少し落ちることもあります。

- 日常の買い物・通勤:12〜15km/h\

- 慣れている人:18km/h前後\

- スポーツタイプ:25km/h前後も可能

さらに、スポーツタイプの自転車は軽く、タイヤも細く作られているため、少ない力でスピードを維持できます。

風の影響を受けやすい場面では、追い風ならより速く走れますが、向かい風では想像以上に速度が落ちます。

季節によっても差があり、夏は暑さで体力が奪われ、スピードが落ちやすくなりますが、涼しい季節は安定して走りやすくなります。

ルートによっても変わり、坂道が多い地域はどうしても遅くなりがちですが、平坦な土地では一定のスピードを保ちやすいです。

スピードが上がるほど、周囲の安全確認が欠かせません。

信号、歩行者、車の動きなどを見ながら、無理なく走ることが大切です。

また、速さよりも安全が第一であることを常に意識し、状況に応じてスピードを調整する習慣が重要です。

自転車移動の所要時間を正しく計算する方法

計算式をスマホで使えば、出発前にすぐ時間が分かります。

スマホさえあれば、家を出る直前でも数秒で計算できるため、急いでいる朝にもとても役立ちます。

普段あまり計算をしない人でも、距離と時速を入力するだけなので迷うことがありません。

Googleやスマホの計算アプリに入力するだけでOK。

特別な設定も必要なく、入力した瞬間に所要時間が表示されます。

「今日は少し急ぎたい」「このルートはどれくらい時間がかかる?」といった疑問にもすぐに答えてくれます。

同じルートでも、曜日や時間帯による違いを比べたいときにも便利です。

さらに正確に知りたい人は、

自転車用のGPSアプリやサイクルコンピューターを使うと、

リアルタイムで距離と速度が分かるので便利です。

こうしたツールは、坂道で速度が落ちた瞬間や、信号停止が増えた時などの細かい変化も残してくれます。

走行データを記録して振り返ることで、自分の平均ペースや得意なルートがわかり、時間の精度がさらに高まります。

通勤時間の安定化にも役立ち、初めての道でも安心して走れるようになります。

自転車通勤の場合の注意点

自転車通勤はとても便利ですが、気をつけることもあります。

- 雨の日は滑りやすい\

- 風が強いとスピードが落ちる\

- 信号の多い道は時間が読みにくい

これらは多くの人が経験する問題で、日常的に自転車を使うほど実感しやすいポイントです。

雨の日は路面が濡れてブレーキの効きが弱くなるため、スピードを出しすぎると転倒の危険が高まります。

また、風が強い日は進むのに必要な力が増え、いつもの倍近く疲れることもあり、到着時間が大きく変わることがあります。

さらに、市街地では信号が多く、止まったり進んだりを繰り返すため、体力の消耗も早く時間の予測が難しくなります。

こうした理由から、自転車通勤では「どのルートを選ぶか」が非常に重要になります。

安全のために、ルートを事前に確認しておくと安心です。

信号の少ない道や交通量の少ない住宅街ルートを選ぶだけで、移動時間が安定しやすくなり、ストレスも減ります。

また、天候によっては早めに家を出たり、別の交通手段を検討する判断も必要です。

特に朝は時間が大切なので、少し余裕を持って出発するとトラブルを避けられます。

余裕を持つことで焦りが減り、安全確認もしっかりでき、結果として快適で安定した通勤につながります。

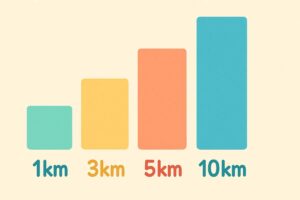

距離別の目安時間

一般的な市街地での時間をまとめると次の通りです。

- 1km:3〜5分\

- 3km:10〜15分\

- 5km:15〜25分\

- 10km:30〜50分

これらの時間はあくまで「平均的な環境」で走った場合の目安です。

実際には、信号の多さ、交通量、道路の幅、歩行者の数など、さまざまな要素が走行時間に影響します。

例えば、商店街を抜けるルートは人が多くスピードが出にくいため、同じ距離でも時間が長くなることがよくあります。

反対に、住宅街の静かな道やサイクリングロードを使うと、同じ距離でも短時間で走れるケースが多くなります。

また、季節や天候による影響も大きいです。

夏は暑さで体力が奪われやすくスピードが落ち、冬は厚着で動きがにぶりやすく、所要時間が増えることがあります。

風向きも重要で、追い風なら自然にスピードが上がりますが、向かい風では強くこいでも思った以上に進みにくくなります。

これは時速12〜15kmを基準にしています。

信号や坂があると変わるため、無理のないペースを心がけましょう。

とくに坂道が多い地域では、上りと下りで大きく時間が変わり、体力の消耗具合も違ってきます。

自分の体力やルートの特徴をつかむことで、より現実的で余裕のある移動計画を立てやすくなります。

自転車移動の消費カロリー

体重60kgの人が時速15kmで30分走ると、

約150〜200kcal消費します。

この消費量はあくまで平均的な目安であり、実際にはその日の体調や気温、風の強さによっても変動します。

たとえば、気温が高い日は汗をかきやすく体力の消耗も大きいため、カロリー消費が増えることがあります。

逆に冬場は体がこわばりやすく、動きが小さくなることで消費がやや少なくなる場合もあります。

坂道があるルートはもっと消費が増えます。

上り坂ではペダルを踏む力が大きく必要になるため、平坦な道の2倍近くカロリーを使うケースもあります。

特に長い坂道が続くルートでは心拍数が上がり、短時間でも運動効果が高くなります。

逆に、追い風や下り坂では少なくなります。

力を使わずに進める場面が増えるため、運動強度は低くなり、消費カロリーも抑えめになります。

しかし、これらの区間があることで全体の負担が軽減され、長時間の運動を続けやすくなるというメリットもあります。

続けることで、ダイエット効果や体力アップも期待できます。

定期的に走れば脚力が向上し、心肺機能も強くなります。

また、運動習慣が身につくことで、日常生活の疲れにくさや姿勢の改善にもつながります。

運動が苦手な人でも取り組みやすいのが自転車の良さで、無理なく継続できる点が大きな魅力です。

運動としての自転車のメリット

自転車は膝にやさしい運動です。

ジョギングより負担が少なく、初心者でも続けやすいのが魅力です。

さらに、自転車は自分のペースで強度を調整しやすく、息が上がりすぎない範囲で長時間続けやすいという特長があります。

そのため、日常生活に自然と取り入れやすく、運動習慣づくりにも最適です。

体力に自信がない人でも無理なく始められるため、幅広い年代に向いています。

- 脂肪燃焼効果

- 心肺機能の向上

- ストレス軽減

- 睡眠の質アップ

これらの効果は、自転車を定期的に続けるほど実感しやすくなります。

とくに脂肪燃焼は“継続時間”が大きく関わるため、長時間こぎやすい自転車はダイエットにも最適です。

また、一定のリズムで体を動かすことは自律神経を整え、ストレスや不安の軽減にも効果があります。

疲れすぎない運動は睡眠の質を高め、翌日の集中力にも良い影響を与えます。

自然の中を走ると気分転換にもなります。

緑の多い道や川沿いのサイクリングロードは、景色の変化が多く、気持ちがリフレッシュされます。

外の空気を吸いながら走ることで、五感が刺激され、ストレスを抱え込んだ心が軽くなることもあります。

通勤や通学でも、少し遠回りして景色の良いルートを選ぶだけで、気分の切り替えがしやすくなります。

日光を浴びると体内時計が整い、生活リズムにも良い影響があります。

特に朝の光は体を目覚めさせ、1日のスタートをスムーズにしてくれます。

自転車を習慣化すると、運動・光・リズムが整い、より健康的な生活サイクルをつくりやすくなります。

高校生の自転車通学と健康

高校生が片道5〜10kmを自転車で通うのはとても良い運動になります。

この距離は適度な負荷があり、毎日の通学だけで自然と持久力が身につきます。

体力がつくことで通学が楽になり、疲れにくい身体づくりにもつながります。

健康面だけでなく、気分転換としても効果があり、ストレスの軽減や生活リズムの安定にも役立ちます。

朝の運動は脳を活性化させ、授業の集中力もアップ。

運動部に入っていない生徒でも、自然に体力づくりができます。

さらに、一定のリズムで体を動かすことでメンタル面にも良い影響があり、一日のスタートを前向きに切れるという効果も期待できます。

朝日を浴びながら走ることで体内時計が整い、眠気が取れやすくなるという利点もあります。

安全のために、親子でルートや装備を一度確認しておくと安心です。

特に交通量の多い道や見通しの悪い交差点は注意が必要で、できるだけ安全なルートの選択が重要です。

ヘルメットやライト、反射材の確認はもちろん、雨の日や暗い時間帯の走行ルールについても事前に話し合っておくとより安全です。

また、自転車の整備状況を定期的にチェックする習慣をつけることで、事故予防にもつながります。

自転車と徒歩の移動時間を比べてみよう

徒歩の平均時速は約4〜5km。

1kmの徒歩は 12〜15分 が目安です。

この時間は、歩幅・体格・年齢などによっても変わり、早歩きの人なら10分ほどで到達することもあります。

ただし、信号待ちや混雑した歩道では歩くペースが落ちるため、実際には15分以上かかるケースも珍しくありません。

特に朝の通勤・通学時間帯は人が多く、自由に歩けない場面も多いため、想定以上に時間が必要になることがあります。

自転車は1kmを 約4分。

条件が良ければ3分台で走ることも可能で、同じ1kmでも体感のスピードは大きく違います。

自転車の場合、信号が少ないルートであれば停止回数が減り、時間がより安定しやすいという特徴もあります。

また、荷物を持っているときでもスピードが落ちにくく、移動手段として非常に効率的です。

徒歩の3〜4倍の速さ になります。

これは1日の移動時間に換算すると大きな違いで、移動時間を短縮したい人にとって自転車は非常に魅力的な選択肢となります。

さらに、体力の消耗が少ないため長距離移動にも向いており、天候や混雑による影響も徒歩に比べて受けにくいという利点があります。

例えば3kmなら、

- 徒歩:40〜45分

- 自転車:10〜12分

この差は数字以上に体感として大きく、「目的地まで遠い」と感じていた距離でも自転車なら気軽に行けるようになります。

長い距離を移動する際の疲労度も大きく違うため、習慣として続けやすいのも自転車の魅力です。

時間がない朝の通勤・通学には、とても大きな差になります。

特に朝は時間の余裕が少ないため、自転車を使うことで予定が組みやすくなり、遅刻の防止にも役立ちます。

さらに、徒歩では負担になる距離でも、自転車なら快適に移動できるため、通勤や通学のストレス軽減にもつながります。

自転車の速度を上げる方法

自転車のスピードを少しでも上げたい場合は、むずかしい技術より、基本のコツを知ることが大切です。

さらに言えば、速く走るためには“特別な筋力”や“高度なテクニック”を求められるわけではなく、日頃の姿勢やこぎ方、体の使い方を少し見直すだけでスピードは大きく変わります。

たとえば、サドルの高さを適正にするだけでもペダルへの力の伝わり方が変わり、無駄な動きを減らせます。

また、視線を遠くに向けて走ると進行方向を予測しやすくなり、ブレーキと加速のバランスが整ってスムーズにスピードを保てます。

こうした“ちょっとした工夫”の積み重ねが、安全にスピードを上げるための近道になります。

初心者でもできる走り方のコツ

初心者でもすぐに実践できるポイントをまとめます。

- ギアの使い分け

上り坂では軽いギア。

平坦な道では重いギア。

これだけで体力のムダが減ります。

さらに、こぐ力を無理に強くしなくても進みやすくなるため、長距離でも疲れにくくなります。

ギアを適切に使うことで、スピードだけでなく走行の安定感も大きく変わります。 - ペダルのリズムを一定にする

ガクガクこぐより、少し軽めの力でテンポよく回すとスピードが安定します。

ペダルの回転が滑らかになると、体の負担が減り、自然とスピードも伸びやすくなります。

慣れてきたら、呼吸のリズムに合わせてこぐと走行がさらにスムーズになります。 - サドルの高さを正しくする

低すぎると疲れます。

高すぎるとバランスを崩します。

足の裏が地面に軽く触れるくらいがベストです。

正しい高さはペダルに力を最大限伝えやすく、長時間の走行でも膝の負担が軽減されます。

サドル位置を1〜2cm調整するだけでも走行感が劇的に変わることがあります。 - 視線は少し先を見る

前だけを見るより数メートル先を見ると、道を読みやすくなります。

自然と走りが安定し、スピードも保ちやすくなります。

視線を遠くに置くことで、路面の変化や障害物に早めに気付け、ブレーキや方向転換もスムーズに行えるようになります。

結果として、体の無駄な動きが減り、より効率的に走れるようになります。

こうした基本を守るだけで、走りがグッと楽になります。

さらに、これらのポイントを意識することで安全性も高まり、より快適で疲れにくい自転車走行が実現します。

必要な装備と安全対策

スピードを上げるほど、安全対策が大切です。

- ライト(前と後ろ)

- ヘルメット

- 反射ベスト

- タイヤ空気圧のチェック

- ブレーキの点検

特に空気圧が低いとスピードが落ちるため、週1回のチェックがおすすめです。

安全を守ることが、結果的に速く走ることにつながります。

自転車通勤を快適にするコツ

自転車通勤は健康にも節約にも効果があります。

さらに、電車やバスのように混雑のストレスを受けにくく、自分のペースで移動できる点も大きな魅力です。

しかし、毎日続けるためには、ちょっとした習慣やアイテム選びが快適さを左右します。

天候や季節によって体感が変わりやすいため、事前準備を整えることが長続きのカギになります。

特に夏場や冬場は快適さが大きく変わるため、服装や装備の見直しが重要です。

こうした工夫を意識することで、通勤そのものがストレスではなく“快適な日課”へと変わっていきます。

- 吸汗速乾インナーで汗対策

汗を素早く吸い取って乾かす素材は、季節を問わず快適さの基本になります。

汗冷えを防ぎ、気温差の大きい季節でも体調を崩しにくくしてくれます。 - 通気性の良いリュックを使う

背中のムレを防ぐことで、移動中のストレスが大幅に軽減します。

荷物が多い人ほどリュック選びは重要で、重さの分散ができるタイプだと疲れにくくなります。 - 夏は保冷ボトルを持つ

熱中症対策としてこまめな水分補給が欠かせません。

冷たい飲み物を持ち歩くことで、体温上昇を防ぎ、集中力の低下を抑えることができます。 - 汗ふきシートを常備する

到着後の不快感を減らし、仕事や学校への切り替えをスムーズにします。

特に暑い季節は衛生面のメリットも大きいです。 - 職場にシャワーがあれば使う

汗を流すことで気持ちがリセットされ、仕事のスタートがより快適になります。

シャワー施設がない場合でも、濡れタオルや制汗用品があると安心です。

こうした準備だけで、毎日の通勤がぐっと快適になります。

さらに、自分に合ったスタイルを見つけることで、自転車通勤は“続けやすい健康習慣”として生活の一部になっていきます。

エリアで変わる自転車の所要時間

自転車のスピードは、走るエリアによって大きく変わります。

これは地形や交通量、道路の幅や整備状況など、多くの要素が影響するためです。

同じ人が同じ力で走っても、都心・郊外・サイクリングロードでは全く違うスピードになることがあります。

さらに、時間帯によっても走りやすさが変わり、朝の通勤ラッシュや夕方の混雑時は特に影響が大きくなります。

そのため、移動時間を予測する際には目的地までの距離だけでなく、走る環境そのものを意識しておくことが重要です。

都心と郊外の違い

都心(市街地)

- 信号が多い

- 人や車が多い

- 平均時速は12〜15km

- 止まる回数が増えるので時間が読みにくい

- 歩行者や自転車が多く、スピードを上げにくい

- 道路が入り組んでいて、ルート選びに迷いやすい

- 店舗やオフィス街では急な飛び出しに注意が必要

都心では交通量が多く、信号の間隔も短いため、どうしても“止まる・進む”の繰り返しになります。

さらに観光地や繁華街では歩道も混雑しやすく、スピードを出しづらい状況が増えます。

これらの理由から、同じ距離でも実際の移動時間は長くなりがちです。

雨の日や夕方の帰宅ラッシュ時はさらに混雑が増し、時間のブレ幅も大きくなります。

郊外・住宅地・サイクリングロード

- 信号が少ない

- 道が広く走りやすい

- 平均時速18〜20kmも可能

- 景色を楽しみながら走れる

- カーブやアップダウンが少ないため安定して走れる

- 自転車専用道が整備されている場所も多い

郊外では人通りや車の量が少ないため、一定のスピードで走りやすく、疲れにくいのが特徴です。

信号に止められる回数も少ないため、移動時間が安定しやすいというメリットがあります。

サイクリングロードでは景色が良く気分転換にもなり、長距離走行にも向いています。

比較的安全にスピードを維持できるため、通勤・通学のルートとして選ばれることも多くなっています。

同じ距離でも、都心と郊外では大きく時間が違います。

また、時間の正確性も変わるため、自分の目的に合わせてどちらの環境が走りやすいかを考えることが大切です。

主要ルートを使うメリット

- 道幅が広いので走りやすい

広い道は車との距離が保ちやすく、初心者でも安心して走れます。

走行ラインにゆとりがあるため、速度調整もしやすく安定したペダリングが可能です。

道幅に余裕があると、障害物を避ける際も自然にラインを変えられ、スムーズに走れます。 - 自転車レーンがある道も増えている

自転車専用レーンは車との接触リスクが少なく、走行ストレスを大きく減らしてくれます。

白線で分離されているだけでも安全性が高まり、スピードを維持しやすくなります。

最近はカラー舗装されたレーンもあり、視認性が良い点も安心材料です。 - 川沿いルートは信号が少なく快適

川沿いの遊歩道や堤防は信号がほとんどなく、一定のスピードで長い距離を走れます。

景色も良いため、精神的なリフレッシュ効果も期待できます。

風が一定方向に吹くことが多いので、追い風をうまく利用すればさらに快適に走行できます。

事前にルートを調べることで、速さも安全性もアップします。

また、坂の多さや交通量などもあらかじめ確認しておくと、自分に合った走行計画が立てやすくなります。

少し遠回りでも安全で快適なルートを選ぶことで、毎日の移動が大幅にストレス減となり、走りやすさと効率の両方が向上します。

Googleマップを使った便利な計画方法

Googleマップには「自転車ルート」機能があります。

この機能は初心者でも使いやすく、走行環境を総合的に判断したルートを自動で提案してくれる優れものです。

標高差や坂道のきつさも表示されるため、体力に合わせてルート選びができます。

- 出発地と目的地を入力

最短ルートだけでなく、安全性の高いルートも候補として表示されます。 - 自転車アイコンをタップ

徒歩や車とは違う“自転車に適したルート”だけが抽出されるので便利です。

危険な車の多い道路を避ける提案をしてくれることもあります。 - 最適なルートと所要時間が表示

信号の多さや坂道の量も加味されているため、実際の走行時間にかなり近い予測ができます。

複数ルートが提示されるため、スピード重視・安全重視など目的に合わせて選択できます。

坂道や交通量の多い道を避けてくれるので、初めての道でも安心です。

さらに、ナビ機能を使えば進行方向を音声で知らせてくれるため、スマホを見続ける必要がなく安全性も高まります。

自転車の駐輪で気をつけること

自転車の移動では、停める場所もとても大切です。

さらに言えば、駐輪場所によって自転車の安全性や使い勝手が大きく変わります。

日常的に利用する人ほど、どこに停めるかを意識することで、盗難や破損のリスクをしっかり減らすことができます。

また、ルールを守った駐輪は周囲への迷惑防止にもつながり、安心して利用し続けられる環境づくりにも役立ちます。

自転車の移動では、停める場所もとても大切です。

さらに言えば、駐輪場所によって自転車の安全性や使い勝手が大きく変わります。

日常的に利用する人ほど、どこに停めるかを意識することで、盗難や破損のリスクをしっかり減らすことができます。

また、ルールを守った駐輪は周囲への迷惑防止にもつながり、安心して利用し続けられる環境づくりにも役立ちます。

駐輪場の選び方

- 屋根付きの駐輪場なら雨で傷みにくい

屋根があるだけでフレームやチェーンのサビを大幅に防げます。

特に毎日使う人は、自転車の寿命に直結するため大きなメリットになります。

雨の日の乗り出しやすさも変わるため、快適さが大きく向上します。 - 監視カメラがある施設は安心

防犯カメラがあるだけで盗難リスクは大きく下がります。

最近はAIカメラを導入した駐輪場もあり、不審行動を即時検知してくれるタイプもあります。

特に高価なスポーツ自転車を停める際は、設備の充実した駐輪場を選ぶと安心度が段違いです。 - 月極駐輪場は毎日使う人に便利

毎日停めるなら、月極契約のほうがコスト面でも便利です。

出入りがスムーズで、満車を気にする必要がありません。

広めの区画が選べることもあり、荷物が多い日でも扱いやすくなります。

最近はスマホで空き状況を見られる駐輪場も増えています。

さらに、ICカードで入出庫できるタイプや、自動精算機つきの駐輪場も登場しており、利便性がどんどん高くなっています。

アプリでリアルタイムに混雑状況が見られるサービスもあり、出発前に確認するだけで時間のロスを防げます。

安全な駐輪方法

基本は 二重ロック が鉄則です。

二重ロックは盗難の手間を増やし、犯行をあきらめさせる効果があります。

特に都市部では必須といえるほど重要な対策です。

- U字ロック+ワイヤーロック

U字ロックは壊されにくく強度が高いのが魅力。

ワイヤーロックと組み合わせることで、フレーム・車輪・固定物を同時に守れます。

盗難犯は“時間がかかる自転車”を避けるため、二重ロックは非常に効果的です。 - フレームと車輪、固定物をまとめてロック

タイヤだけをロックするのはNGです。

フレームと車輪を一緒に固定し、動かせない状態にすることが重要です。

しっかり固定された場所にロックすることで、持ち上げて持ち逃げされるリスクも減ります。 - 人通りの多い場所を選ぶ

明るく視界の良い場所は犯罪の抑止力になります。

特に夜間は、照明があるエリアや監視されやすい位置に停めることが大切です。

防犯登録も必ず行いましょう。

盗難に遭った場合、登録情報があると発見される可能性が大きく高まります。

また、警察が所有者を特定する際にもスムーズで、トラブル防止にも役立ちます。

防犯登録も必ず行いましょう。

盗難に遭った場合、登録情報があると発見される可能性が大きく高まります。

また、警察が所有者を特定する際にもスムーズで、トラブル防止にも役立ちます。

自転車通勤のスタートガイド

自転車通勤を始める前に、まず距離をチェックします。さらには、距離だけでなく道路の状況や坂道の有無、通勤時間帯の交通量なども確認しておくと、より現実的で安全な通勤計画が立てられます。

距離の把握はスタートラインであり、その先にある“走りやすさ”や“続けやすさ”を判断するための大切な情報にもなります。

距離の調べ方

Googleマップを使えば数秒で分かります。

さらに、地図上でルートを複数比較できるため、距離の長さだけでなく“どの道が走りやすいか”も判断しやすくなります。

ストリートビューを使えば、実際の道路の幅や交通量、歩道の状態まで事前に確認できるので、より安全にルートを選べます。

サイクリングアプリを使うと、標高や坂道の強さまで数値で確認できるため、通勤の負荷を予測しやすくなります。

- 距離

- 坂道の有無

- 信号の多さ

- 道路の幅や舗装の状態

- 交通量の多い時間帯の状況

通勤時間帯に一度走ってみると、もっと正確に把握できます。

実際に走ることで「風の強さが違う」「車の流れが早い」など、地図では分からないリアルな情報が得られます。

試走は平日と休日で比較するのもおすすめで、道路状況の変化を知ることで、安全で快適なルート選びにつながります。

自転車通勤のメリット

- 交通費の節約

- 運動不足の解消

- 渋滞の影響を受けない

- 満員電車のストレスから解放

- 気分転換になりメンタルの安定にも良い影響

- 体力向上で日常生活が楽になる

朝から体を動かすと集中力もアップします。

脳が活性化し、仕事や勉強のパフォーマンスが向上するといわれています。

また、適度な有酸素運動はストレスを軽減し、睡眠の質を高める効果もあります。

日常の移動がそのまま健康習慣になるため、忙しい社会人や学生にも向いています。

住まいと職場の距離は重要

片道5km以内なら、通勤がとても楽になります。

信号や坂道があっても、多くの場合20分前後で到着できるため、無理なく続けやすい距離です。

荷物がある日でも負担が少なく、服装の選択も自由度が高いメリットがあります。

10kmを超えるなら、スポーツ車や通勤装備があると快適です。

タイヤの細いクロスバイクやロードバイクはスピードが出しやすく、疲労が大幅に減ります。

また、パニアバッグや泥除け、ライトなどを整えることで、天候の変化にも対応しやすくなります。

雨の日の代わりの交通手段も決めておくと安心です。

突然の悪天候、強風、積雪などで自転車に乗れない日でも、スムーズに通勤できるように準備しておくことで、毎日の通勤ストレスを減らせます。

バスや電車のルートを把握したり、家族との調整をしておくことで、より柔軟で安定した通勤スタイルが実現します。

片道5km以内なら、通勤がとても楽になります。

信号や坂道があっても、多くの場合20分前後で到着できるため、無理なく続けやすい距離です。

荷物がある日でも負担が少なく、服装の選択も自由度が高いメリットがあります。

10kmを超えるなら、スポーツ車や通勤装備があると快適です。

タイヤの細いクロスバイクやロードバイクはスピードが出しやすく、疲労が大幅に減ります。

また、パニアバッグや泥除け、ライトなどを整えることで、天候の変化にも対応しやすくなります。

雨の日の代わりの交通手段も決めておくと安心です。

突然の悪天候、強風、積雪などで自転車に乗れない日でも、スムーズに通勤できるように準備しておくことで、毎日の通勤ストレスを減らせます。

バスや電車のルートを把握したり、家族との調整をしておくことで、より柔軟で安定した通勤スタイルが実現します。

初心者が守るべき自転車の安全ルール

自転車は「軽車両」。

さらに言えば、自転車は道路交通法の中で“車と同じ扱い”を受ける非常に重要な存在です。

歩行者のように気軽に動ける一方で、車両としての責任も求められるため、信号や交通標識の意味を正しく理解し、状況に応じた適切な判断が欠かせません。

車両としての意識を持つことで、危険を避けやすくなり、周囲の安全を守りながら安心して走行できるようになります。

自転車は「軽車両」。

さらに言えば、自転車は道路交通法の中で“車と同じ扱い”を受ける非常に重要な存在です。

歩行者のように気軽に動ける一方で、車両としての責任も求められるため、信号や交通標識の意味を正しく理解し、状況に応じた適切な判断が欠かせません。

車両としての意識を持つことで、危険を避けやすくなり、周囲の安全を守りながら安心して走行できるようになります。

最低限知っておくルール

- 車道の左側を走ること

自転車は軽車両なので左側通行が義務です。

逆走は事故につながりやすく、車からも見えにくいため非常に危険です。

左側を走ることで、交通の流れに沿って安全に走行できます。 - 歩道では歩行者が最優先

歩道を走れる場面でも、スピードを落として歩行者を優先する必要があります。

ベルを鳴らして歩行者をどかす行為はマナー違反です。

ゆっくり走れば事故を防ぎ、お互いに安全に利用できます。 - 夜間は前照灯と反射材を必ず

夜は周囲からの視認性が大幅に下がります。

ライトを点灯し、反射材を身に付けることで、車や歩行者から見えやすくなり事故防止につながります。

電池式ライトはこまめにチェックし、暗くなってきたら交換しましょう。 - スマホ操作・イヤホン・傘差し運転は禁止

これらは道路交通法で明確に禁止されている危険行為です。

視界や聴覚が奪われてしまい、事故につながるケースが多いため絶対に避けましょう。

雨の日はレインコートを使い、手を塞がない状態で走行することが安全です。

事故が多いのは交差点です。

特に信号無視や左右確認不足が原因で起こる事故が多く、慎重な判断が求められます。

交差点に入る前は速度を落とし、車や歩行者の動きをしっかり確認する習慣を身につけることで、事故のリスクが大きく下がります。

悪天候の日の走り方

雨の日は特に注意が必要です。

濡れた路面は滑りやすく、視界も悪くなるため、晴れの日よりも慎重な走行が求められます。

風が強い日はハンドルが取られやすく、体のバランスも崩れやすいため危険度が上がります。

- レインコートで両手を空ける

傘差し運転は危険なうえ違法です。

レインコートやポンチョを着ることで両手が自由に使え、ブレーキ操作もしっかり行えます。 - ブレーキが効きにくくなるので早めに減速

雨の日はブレーキの効きが弱くなるため、停止までの距離が伸びます。

信号前や交差点ではいつもより早めに減速し、周囲の状況をよく確認して走りましょう。 - ライトをいつもより明るくする

暗い天気の日は車や歩行者から見えにくいため、ライトの明るさを強めることで安全性が高まります。

点滅モードを使うと視認性がさらに上がります。 - 強風や豪雨なら無理をしない

風が強い日は自転車自体が大きく揺らされ、コントロールが難しくなります。

豪雨の日は視界も悪く、路面状況も把握しにくいため、無理に乗らず公共交通を使う判断も大切です。

安全第一で判断することが大切です。

天気に合わせて行動を変えることで事故のリスクを大幅に減らせます。

無理をしない選択が、長く快適に自転車を利用するための最も重要なポイントです。

まとめ

自転車で1キロ進む時間は 3〜5分 が一般的です。

ただし、道や天気、信号などの影響で、実際の所要時間は大きく変わることがあります。

坂道が多い地域や交通量の多いエリアでは時間が伸びやすく、逆に信号が少なく平坦なルートでは、より短い時間で走れることもあります。

自分の走る環境を理解することで、より正確な時間予測ができるようになります。

距離÷時速×60 の計算式を使えば、どこへ行くにも時間を読めます。

これは自転車に限らず、徒歩や車での移動にも使える基本的な計算方法です。

スマホの地図アプリやGPSを使えば、信号の場所や坂道の有無も踏まえた予測ができるため、さらに正確な到着時刻を知ることができます。

特に、自転車専用ルートを示してくれるアプリを使うと、走りやすさや安全面も含めてルート選びがしやすくなります。

自転車は通勤・通学にも使いやすく、

運動不足解消、ストレス軽減、節約にもつながる便利な乗り物です。

毎日の移動が“ちょっとした運動”になるため、健康維持にも役立ちますし、満員電車や渋滞のストレスから解放されるのも大きなメリットです。

天候の良い日は景色を楽しみながら走れるため、気分転換にもなり、心身のリフレッシュにもつながります。

安全ルールを守り、快適なルートを選べば、

毎日の移動がもっと楽しく、もっと快適になります。

自転車に適した道路を選んだり、信号の少ないルートを工夫したりするだけでも、移動のしやすさは大きく変わります。

さらに、ヘルメットやライトなど基本的な安全装備を整えることで、安心して走れる環境が整い、自転車移動の魅力を最大限に活かせるようになります。

FAQ(初心者にも分かりやすい3つ)

Q.1: 1kmを2分台で走ることはできますか?

A: スポーツ自転車なら可能です。

特にロードバイクやクロスバイクのような軽量でタイヤの細いモデルは、スピードが出やすく、コンディションが良ければ2分台で走ることも珍しくありません。

ペダル効率が高いモデルや、空気圧がしっかり管理されたタイヤを使うことで、同じ力でもスピードが伸びやすくなります。

さらに、姿勢を低くして空気抵抗を減らすなど、ちょっとした工夫で速度は大きく変わります。

ただし、一般的なママチャリではむずかしいことが多く、無理にスピードを出そうとすると体力の消耗が激しく、安全性も低下します。

道路状況や周囲の歩行者・車の動きを常に意識しながら、無理のない範囲で速度を調整することが大切です。

安全のためにも速度を出しすぎないよう注意しましょう。

Q.2: 信号が多い道と少ない道、どれくらい時間が変わる?

A: 信号が多い道は止まる回数が多くなり、1kmあたり1〜2分変わることもあります。

特に、交差点ごとに停止と発進を繰り返すと、スピードに乗るまでの時間ロスが大きく、その積み重ねで到着時間に差が出ます。

また、信号待ちが長い地域や、歩行者の多い横断歩道が続くルートでは、予想以上に時間がかかることがあります。

逆に、信号が少ない道では安定したスピードを維持しやすく、実際の所要時間もブレにくくなります。

通勤・通学では、信号の少ないルートのほうが安定した時間で走れます。

時間に余裕を持たせたい場合は「信号の数」と「交通量」を基準にルート選びをすると失敗が少なくなります。

Q.3: 自転車の空気はどのくらいの頻度で入れるべき?

A: 週に1回が理想です。

特にママチャリやクロスバイクは空気が自然と抜けやすく、タイヤの空気圧が下がるとスピードが落ちるだけでなく、ペダルが重く感じやすくなります。

空気が少ない状態で走り続けると、タイヤの側面がつぶれて摩耗しやすくなり、パンクのリスクが大幅に上がります。

また、正しい空気圧を保つことで、走行時の安定感が増し、ブレーキの効きも良くなります。

週1回の空気入れはスピード・安全性・タイヤ寿命のすべてを良くする習慣です。

空気が少ないとスピードが落ち、タイヤの寿命も短くなります。