この記事では、特定の漢字組み合わせの読み方とその意味について掘り下げています。

木偏に「区」と「王」を加えると、どのように読むのか、そしてその漢字がどのような文脈で使われるのかを分かりやすく説明しています。

漢字の基本的な構成要素から始めて、その漢字の使い方や背後にある文化的な意味までを解説しているため、漢字学習者にとって非常に有益な内容となっています。

木へんに区と書く漢字の読み方は?

漢字の「枢」は、「木へんに区」から成り立ちます。

これは日常ではあまり使われないものの、歴史や医学など特定の分野でよく見る文字です。

その読み方には「スウ」という音読みと、「かなめ」「とぼそ」という訓読みがあります。

この漢字は、重要な枢軸や中心部を意味し、例えば「枢軸国」や「中枢神経」といった用語で使われています。

さらに、この漢字は人名や地名にも使用されることがあり、「枢木スザク」のようにアニメのキャラクターにも見られます。

また、この漢字に王を加えると「框」となり、建築用語として使われることがあります。

枢軸国(スウジクコク)の使用例と解説

「枢軸国」という言葉は、主に歴史的な文脈で使用されることが多く、第二次世界大戦中にドイツ、イタリア、日本などが形成した軍事同盟を指します。

この用語は、政治的な同盟だけでなく、戦略的な意味合いも含んでいます。

現代でも、この言葉は時に比喩的に使われ、国際関係や経済の文脈で重要な軸となる国々を指して用いられることがあります。

この記事では、その歴史的背景と現代での使い方について詳しく掘り下げていきます。

枢機卿(スウキキョウ・スウキケイ)の役割と意味

「枢機卿」という言葉は、カトリック教会の高位聖職者を指す用語です。

彼らは教皇選挙の際に投票権を持ち、教会の中でも特に重要な役割を担います。

枢機卿は、教会の運営において中心的な存在であり、世界各国の教会との調整や大きな教義の決定に関与することが多いです。

この記事では、枢機卿の役割や歴史、そして現代における影響力について掘り下げて解説します。

中枢神経(チュウスウシンケイ)の重要性と用途

「中枢神経」という用語は、脳と脊髄を包含する、人体の神経系の中核部分を指します。

これには、身体のさまざまな部位からの情報を受け取り、また指示を送るという重要な機能があります。

医学的には、このシステムの健康は全身の機能と直接関連しており、神経科学の研究では不可欠なキーワードです。

この記事では、中枢神経の役割について分かりやすく説明し、その重要性を明らかにします。

「かなめ」と読む「枢」の意味と使用

「枢」という漢字は「木へんに区」と表され、「かなめ」と読むこともあります。

この読み方は、何かが集まる中心的な部分や、重要な要素を指す際に用いられることが多いです。

文脈によっては、物事の要の部分や、ピボットポイントを示す表現としても使われます。

この記事では、「かなめ」という読み方が持つ意味や、様々なシチュエーションでの使用例について探求します。

「とぼそ」と読む「枢」の特殊な用例

漢字の「枢」は「木へんに区」と表記され、その訓読みには「とぼそ」という読み方があります。

この読みは、主に日本古典文学で見られ、古語の魅力を感じさせる独特な表現として使用されます。

この記事では、「とぼそ」と読まれる背景や、この読みが持つ文化的な意味、及び使われる文脈について詳しく解説します。

框とは何か

框の意味と読み方

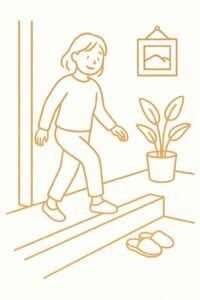

框(かまち)とは、主に建築やインテリアにおいて使用される部材の一つです。一般的には、床や扉の縁を囲むために用いられる構造材で、見た目の美しさや耐久性を向上させる役割を持ちます。框は、単なる装飾ではなく、建物の構造強化やデザイン性の向上に寄与する重要な要素でもあります。

框は日本の伝統的な住宅において特に重要視されており、和室や玄関のデザインを大きく左右します。現代建築では、框の素材やデザインが多様化し、和洋折衷のスタイルでも使用されることが増えてきました。

框の由来と歴史

框の歴史は古く、日本の伝統的な建築や寺院建築にも使用されてきました。特に、床の間や玄関の上がり框など、日本独自の建築文化に根付いています。框は、もともと建築の耐久性を高めるために設けられた構造部材でしたが、次第に美的要素としての役割も重視されるようになりました。

また、框は住宅だけでなく、茶室や料亭、寺院などの格式高い建築にも多く用いられています。時代とともに、その形状や用途が変化しながらも、今なお日本建築の要素として受け継がれています。

框の種類と特徴

框にはさまざまな種類があります。代表的なものとして、以下のような種類があります。

- 上がり框:玄関の床と居住スペースの境目に設置される框。素材によって高級感やカジュアルな雰囲気を演出できる。

- 床框:床の間の縁を飾るための框。和室の格式を高める重要な要素で、木材の質感が重視される。

- 窓框:窓の縁を囲む装飾的な框。デザインによって窓の印象が変わる。

- 建具框:ふすまや障子など、和室の間仕切りとなる部分に使用される框。空間の仕切りとして機能するだけでなく、意匠性も高める。

- 階段框:階段の端に設けられる框で、耐久性を高めるとともに、安全面でも重要な役割を果たす。

それぞれの框は、建築デザインに応じて素材や形状が異なります。木材、石材、タイルなど、使用する材料によって雰囲気が大きく変わるため、用途に応じた選択が重要です。

框の使い方

上がり框の具体例

上がり框は、日本の住宅において、玄関から居住空間への移行をスムーズにするために設置されます。その役割は単なる仕切りではなく、住まい全体のデザインにも大きな影響を与えます。

例えば、

- 和風住宅の玄関:

- 木製の框を使用し、温かみのあるデザインを演出。

- 伝統的な和室と調和し、落ち着いた雰囲気を作り出す。

- ケヤキやヒノキなどの無垢材を用いることで、経年変化を楽しめる。

- モダン住宅の玄関:

- 石材やタイルを使用し、シックな印象を与える。

- 耐久性が高く、お手入れがしやすい。

- ガラスや金属素材と組み合わせることで、スタイリッシュなデザインにも対応可能。

- ナチュラルスタイルの玄関:

- 無垢材や無塗装のフレームを活用し、自然な風合いを演出。

- フローリングと統一感を持たせることで、ナチュラルなインテリアに馴染む。

- ヴィンテージスタイルの玄関:

- エイジング加工された木材や古材を使用することで、味わい深い雰囲気を作る。

- アイアン素材の装飾と組み合わせることで、レトロ感を強調。

床框の役割と設置方法

床框は、床の間に設置される装飾的な框で、格式のある和室のデザインに欠かせません。その主な役割は、空間の引き締めと視覚的な区切りを作ることです。設置方法としては、以下の手順が一般的です。

- 素材を選定(木材が一般的)

- 主にケヤキ、ヒノキ、スギなどが用いられる。

- 和室の雰囲気に合うように塗装や加工を施す。

- 床の間の構造に合わせて加工

- 天然木材は加工がしやすいため、サイズに合わせて調整可能。

- 施工前にしっかりと乾燥させ、湿度変化による反りを防ぐ。

- 床とのバランスを考慮して取り付け

- 和室全体のバランスを見ながら高さを決定。

- 施工時に水平をしっかり保ち、傾きが生じないようにする。

また、最近では、モダンなデザインの和室にも合うように、シンプルなデザインの床框が増えてきました。例えば、木目を活かしたナチュラルな框や、ダークカラーで統一したシックな框などが人気です。

インテリアにおける框の活用法

框は、和風・洋風を問わず、インテリアのアクセントとして活用できます。デザインや素材によって、空間の印象を大きく変えることが可能です。

- 扉の縁取りに使用

- 木製や金属製の框を用いることで、扉のデザイン性を高める。

- 重厚感のあるデザインに仕上げることで、クラシックな雰囲気を演出。

- 壁の装飾として利用

- 視覚的なメリハリをつけるために、壁の装飾として取り入れる。

- 壁の一部に框を設け、アクセントウォールとしてデザインする。

- 家具とのコーディネート

- 框の色や素材を家具と統一することで、統一感のあるインテリアを実現。

- ウォールナットやオークなどの木材を活用し、落ち着いた雰囲気を作る。

このように、框は単なる仕切りではなく、インテリアの重要な要素として機能します。素材やデザインにこだわることで、より魅力的な空間を演出できるでしょう。

総括: 漢字「枢」,「框」の多面的な魅力

このブログでは、漢字「枢」,「框」の様々な意味や使い方をご説明いたしました。

「枢」は「木へんに区」と表記され、訓読みには「とぼそ」と「かなめ」があります。

「框」は「かまち」と読みます

これらの漢字は、建築用語から人名に至るまで、多岐にわたる用途で使用されています。

何かの役に立てれば幸いです。