ヤモリを飼育していると、身近で捕まえやすいダンゴムシを餌にしてもいいのか気になる人は多いでしょう。

しかし、ダンゴムシには栄養面での利点がある一方で、消化や安全性の問題など注意すべき点もあります。

本記事では、ダンゴムシをヤモリの餌として利用する際のメリット・デメリットをはじめ、コオロギやワラジムシなどの代替餌との比較、与えるときのポイントや飼育環境の整え方まで、わかりやすく詳しく解説します。

これからヤモリの餌選びを見直したい方や、より健康的な食生活を実践したい方はぜひ参考にしてください。

ヤモリのダンゴムシは本当に良い餌なのか?

ヤモリを飼っていると「ダンゴムシを餌にしてもいいの?」と考えることがあります。

その疑問は、身近な場所で簡単に捕まえられるダンゴムシを利用したいという気持ちから生まれることが多いです。

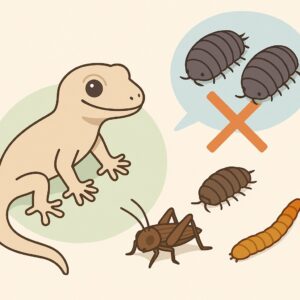

しかし、結論から言うと、ダンゴムシはヤモリが野生で捕食することもありますが、常用する餌としては注意が必要であり、飼育下での主食としては推奨されません。

その理由をもう少し詳しく見ていきましょう。

ダンゴムシの栄養価とヤモリへの効果

ダンゴムシはカルシウムを多く含む外骨格を持っており、硬い殻をかじることでカルシウム補給には一定の役割を果たす可能性があります。

カルシウムはヤモリの骨や甲板を形成するうえで欠かせない栄養素であり、特に成長期には重要です。

そのため、ダンゴムシを時折与えることは栄養補助の一環として役立つ可能性があります。

しかし、ダンゴムシ自体はタンパク質や脂質のバランスが他の餌よりも劣り、必要なエネルギーをすべて補うことはできません。

また、硬い外骨格は消化に負担をかけやすく、食べすぎると体調を崩すリスクがあります。

このため、ダンゴムシを主食にするのはおすすめできず、あくまで多様な餌の一部として活用するのが良いでしょう。

野生のヤモリが食べる虫とは

野生のヤモリは、主に夜間に活動し、コオロギ、ガ、クモ、バッタなど、動きのある小型の昆虫を捕食します。

こうした昆虫は動きが素早く、ヤモリの狩猟本能を刺激し、自然な採食行動を促します。

また、季節や生息環境によって捕食する虫の種類も変わり、地域によっては小型の甲虫やアリなども口にします。

ダンゴムシも捕まえれば食べますが、やわらかい昆虫に比べて外殻が固く、主流ではありません。

それでも野生下では、餌の選択肢が限られる時期に補助的な餌として食べることがあります。

ダンゴムシと他の餌(コオロギ、ミルワームとの比較)

コオロギは高タンパクで成長期のヤモリに最適であり、繁殖用の個体にも多く与えられることが多いです。

さらに活発に動くため、捕食時の刺激としても優れています。

ミルワームは脂肪分が多く、与えすぎると肥満につながりますが、体力をつけたいときや一時的なカロリー補給としては役立ちます。

ダンゴムシはカルシウムを含んでいる一方で、硬い外骨格が消化に負担となりやすく、個体によってはうまく食べられない場合もあります。

したがって、ダンゴムシは補助的な餌として考えるのが無難であり、主食としては他の昆虫を中心に据えることが推奨されます。

ヤモリの飼育における餌の選び方

ヤモリは昆虫食なので、栄養バランスを考えて餌を選ぶ必要があります。

単純に安く手に入るからという理由だけではなく、ヤモリがどのくらいの頻度で餌を必要としているのか、どのような栄養を一度に摂取できるのかをよく理解したうえで選ぶことが大切です。

そのため、単に入手のしやすさだけで選ばず、成長段階や個体の健康状態に応じた計画的な餌やりが大切になります。

飼育しているヤモリが若齢個体ならばより高タンパクの昆虫を中心に、成体なら脂肪過多にならないように注意する、といった細やかな調整が求められます。

ヤモリの栄養バランスを考えた餌の種類

コオロギを基本に、時々ミルワームやワラジムシを与えるなど、ローテーションを組むと良いでしょう。

さらに、栄養価の高いレッドローチや、補助的に昆虫ゼリーを与えることで水分や微量栄養素を補う方法もあります。

ほかにも、デュビアローチやシルクワームなどを取り入れると、食感や栄養のバリエーションが増え、ヤモリの食欲をより刺激することができます。

ビタミンD3やカルシウムパウダーを振りかけて栄養を補います。

特に繁殖期や換皮の時期など、体力を使うタイミングには、普段より意識的にカルシウムを追加することで健康状態を維持しやすくなります。

また、複数の種類をローテーションさせることで、単一の栄養に偏ることを防ぎ、長期的に丈夫な体を作る助けとなります。

このように、計画的な餌選びと工夫されたローテーションは、ヤモリの健康を支える大きなポイントとなるでしょう。

家庭で入手可能な餌(家にあるもの)

家庭で見つけた小さなクモやバッタを与える人もいますが、農薬や寄生虫のリスクがあるためおすすめしません。

さらに、庭やベランダで見つけた昆虫は、一見安全に見えても体内に病原菌を持っている場合があります。

野外で捕まえたものをそのまま与えると、ヤモリの体調を崩す原因となりかねません。

一度に大量に採取したとしても、適切に管理しないと死んでしまい、餌として使えなくなる可能性もあります。

このようなリスクを考慮すると、家庭で入手する際は細心の注意が必要です。

100均で買えるヤモリの餌の選択肢

最近では100均でも小動物用の餌や昆虫ゼリーが売られています。

最近では地域や店舗によって取り扱う種類も増えてきており、選択肢が広がっています。

昆虫ゼリーは手軽に水分補給ができ、非常食的な意味で役立ちます。

また、ハムスター用や小鳥用の補助餌の一部はヤモリでも食べられる成分が含まれています。

これらを活用する際は、原材料をしっかり確認し、塩分や糖分が過剰なものは避けると安心です。

ただし、ヤモリの主食にはならないため、必ず他の昆虫と併用し、補助として活用するのが理想です。

さらに、定期的に買い足すことでいつでも使えるストックを用意でき、餌不足の緊急時にも役立ちます。

このように、安価で簡単に手に入るものを上手に取り入れることで、日々の飼育がぐっと楽になります。

使い方を工夫することで、ヤモリの食生活をより豊かにサポートできるでしょう。

ダンゴムシを餌として与える際の注意点

ダンゴムシを捕まえて与える場合、いくつかのリスクがあります。

そのリスクを事前に把握することで、ヤモリを安全に飼育するための判断がしやすくなります。

自然界で捕獲した昆虫をそのまま与える場合は、見落としがちな危険性が潜んでいることを忘れないようにしましょう。

安全性とリスク:ダンゴムシの外骨格

ダンゴムシの外骨格は非常に硬く、ヤモリの消化器官に大きな負担をかける場合があります。

場合によっては、外骨格が胃腸の中でうまく分解されず、消化不良を引き起こす可能性もあります。

さらに、農薬や化学物質が付着している個体を食べると、体調を崩したり中毒症状を引き起こしたりする危険もあります。

採取場所が道路沿いや農薬を使う場所に近い場合は特に注意が必要です。

消化の問題とダンゴムシのサイズ対策

大きすぎるダンゴムシは喉に詰まるリスクもあり、特に体の小さいヤモリには深刻な問題となることがあります。

捕まえたダンゴムシのサイズをよく確認し、小型のものを選ぶことが重要です。

与える際には一度に大量に与えるのではなく、様子を見ながら少量ずつ試すことでトラブルを防ぎやすくなります。

また、定期的に健康状態を観察し、消化がうまくいっているか、排泄に問題がないかを確認することも忘れないようにしましょう。

ダンゴムシは便利な餌の一つですが、慎重に扱うことでより安全に活用できます。

ヤモリの餌を与える方法

正しい給餌方法を知ることでヤモリの健康を守れます。

給餌の仕方はヤモリの食欲や成長にも影響するため、基本をしっかり押さえることでより長生きさせることができます。

さらに、餌の種類や与える頻度を見直すことで、体調の変化を早期に察知でき、病気の予防や回復を早めることにもつながります。

飼育初心者の場合は、まずは基本的な給餌方法を徹底し、その上で徐々にバリエーションを増やすと安心です。

正しい知識を持つことで、ヤモリとの信頼関係も築きやすくなり、より元気で活発な状態を維持できるようになります。

ピンセットを使った正しい給餌法

ピンセットを使って、ヤモリが食べやすいように虫を差し出します。

ピンセットを動かすときは、急に動かすのではなく、ヤモリが追いかけやすいようにゆっくりと前後に揺らすと良いでしょう。

そうすることでヤモリは自然な狩りのように感じ、より積極的に餌を食べる姿勢を見せます。

また、虫をつかむ際は力を入れすぎないようにし、虫の体液がつぶれたりしないよう丁寧に扱います。

与える位置や角度を工夫して、ヤモリが噛みやすい向きで差し出すとさらに効果的です。

餌を直接手で触らずに衛生的に与えられ、飼い主側も虫への抵抗感を減らせます。

さらに、ピンセットの先は毎回きれいに洗い、アルコールで消毒したり乾燥させたりして、細菌やカビが繁殖しないように管理することも重要です。

定期的にピンセット自体の状態を確認し、さびや汚れがないかもチェックしましょう。

餌の動きや食欲に合わせた給餌のタイミング

夜行性のヤモリは夜に活動するため、夜間に餌を与えると食いつきが良くなります。

夕方から夜にかけて、ヤモリがケージの中で活発に動き始めた頃合いを狙うとより効率的で、餌を追いかける動きも活発になります。

気温や湿度によっても食欲は変わるため、季節に合わせてタイミングを微調整することも効果的です。

食欲がないときは無理に与えず様子を見ましょう。

その際は温度やストレス要因を見直し、環境を整えてから再チャレンジするのがおすすめです。

数日後に再度トライしたり、餌の種類を変えてみたり、動かし方を変えてみると改善する場合もあります。

給餌後はヤモリがちゃんと飲み込めているか、残した餌がないかを確認し、衛生を保つために残りはすぐ取り除くようにしてください。

また、食べ残しが隠れていないかケージ全体を軽く点検し、清潔さを保つよう習慣づけると安心です。

ダンゴムシの代用:他の餌のおすすめ

ダンゴムシ以外にも選択肢は豊富です。

日常的な飼育ではさまざまな餌を組み合わせることで、栄養面の不足を補うことができます。

また、餌の種類を増やすことでヤモリの食欲を刺激し、健康な体づくりにも役立ちます。

餌の種類を多様化させることで、飽きにくくなるだけでなく、特定の栄養素の過不足を避けることができ、長期的な健康維持にとても有効です。

さらに、餌を用意する側にとっても、複数の選択肢があることで緊急時や入手困難な場合の対応がしやすくなります。

ワラジムシや昆虫ゼリーの栄養価と利用法

ワラジムシはダンゴムシよりも柔らかく、消化がしやすい上に栄養も豊富です。

とくにカルシウムとタンパク質をバランスよく含んでいるため、成長期や繁殖期のヤモリにとって心強い補助餌となります。

与える際は生きたまま提供することで食欲をそそり、自然な捕食行動を維持することができます。

場合によってはワラジムシをカルシウムパウダーでコーティングしてから与えることで、さらに栄養価を高めることも可能です。

昆虫ゼリーは水分補給や一時的な栄養補助に使えますが、ゼリーの種類によっては糖分が多いものもあるので、成分表示を確認し、主食にせず補助的に与えるのが良いでしょう。

ゼリーは特に夏場の脱水予防にも役立ちますが、与えすぎると糖分過多になるので注意が必要です。

人工餌と自然の昆虫の使い分けの基本

人工餌は保存や管理が簡単で、栄養バランスも整っているものが多く、忙しい日や緊急時の給餌にとても便利です。

粉末タイプやペーストタイプなど種類も豊富で、飼育スタイルに合わせて選べるのも利点です。

一方、自然の昆虫は新鮮でヤモリの本能を刺激しますが、病原体や寄生虫のリスクがあるため採取場所に注意しなければなりません。

自然採取する際は、農薬の影響や交通量の多いエリアは避けるとより安全です。

どちらかに偏らず、人工餌と自然の昆虫を状況に応じて組み合わせることで、ヤモリの健康維持や食欲増進につなげることができます。

このような工夫を積み重ねることで、飼育の幅が広がり、ヤモリが元気で長生きできる環境を整えられます。

ニホンヤモリにおける健康な食生活の実践

ヤモリの健康を維持するためには、栄養管理が欠かせません。

日々の餌選びや環境整備を意識することで、長期的な健康状態を保ちやすくなります。

さらに、餌の質や与える頻度を見直すことで、ヤモリの体調の変化に早めに気づくことができ、病気の予防にも役立ちます。

成長期や繁殖期、換皮のタイミングなど、状況に応じて必要な栄養も変わるため、常に様子を観察することが重要です。

ヤモリが普段より動きが鈍くなったり、食欲が落ちてきたときは、餌の内容や飼育環境に問題がないかも合わせて確認しておきましょう。

必要な栄養素(カルシウム、ビタミンなど)

カルシウムとビタミンD3は、骨の形成にとても重要な役割を果たします。

カルシウムは骨や歯の基盤を作り、ビタミンD3はその吸収を助けるため、不足するとクル病や骨軟化症のリスクが高まります。

さらに、ビタミンAやEなどの微量栄養素も、健康な皮膚や粘膜の維持、免疫力のサポートに欠かせません。

これらを補うためには、パウダー状のサプリメントを餌に振りかけたり、複数の昆虫をローテーションする工夫が役立ちます。

また、定期的にカルシウムの摂取量を見直し、必要に応じて量を調整することで、長期的な健康管理が可能になります。

ヤモリの環境に配慮したエサの与え方

清潔な飼育環境を整え、食べ残しはすぐに取り除きます。

残った餌がカビやバクテリアの温床にならないよう、給餌後の掃除も習慣にしましょう。

また、湿度や温度もヤモリの食欲や健康に大きく影響するため、給餌のタイミングとあわせて環境設定も確認すると良いでしょう。

定期的な給餌と栄養補助を習慣にし、さらに水分補給にも気を配ることで、ヤモリの健康状態を長く良好に保つことができます。

エサの種類だけでなく、与え方や飼育環境全体を見直すことが、より健康的な食生活の実践につながります。

こうした小さな積み重ねが、結果的にヤモリの長寿や活発な行動につながります。

結論:ヤモリの餌選びのポイント

ダンゴムシを餌にする場合の注意点と、他の餌との比較をしっかり押さえておきましょう。

こうした情報を事前に知っておくことで、飼い主としての判断がより的確になり、ヤモリの体調管理や餌選びが的を射たものとなります。

長期的な健康維持に役立つだけでなく、ヤモリの食欲や活動性を高めるための工夫にもつながります。

ダンゴムシと他の餌のメリット・デメリット

ダンゴムシはカルシウムが豊富ですが、外骨格が硬く消化しにくいというリスクがあります。

特に小さなヤモリや幼体にとっては負担が大きく、誤った与え方をすると体調を崩したり、消化不良を起こす原因となりかねません。

また、採取場所によっては農薬や化学物質の影響を受けている可能性もあるため、与える前の管理や選別が必要になります。

これに対して、コオロギやワラジムシは栄養バランスが良く、動きも活発で食欲を刺激し、消化もしやすいため、長期飼育における主食として理想的な選択肢となります。

さらに、これらは流通量が多く、安定して入手できる点もメリットといえます。

補足的にレッドローチや昆虫ゼリーを併用することで、より多様な栄養素を与えることができ、給餌の幅が広がります。

時にはシルクワームやデュビアローチなどを追加してみることで、ヤモリの反応を見ながら栄養を増やす選択も可能です。

最適な餌の選定方法まとめ

主食はコオロギを中心に、時々ミルワームやワラジムシをローテーションで与えるのがベストです。

このローテーションを実践することで、特定の栄養素に偏らない理想的なメニューを実現でき、ヤモリが飽きにくくなります。

ダンゴムシはあくまで補助的な位置づけとして、少量を間隔を空けて与える形が適しています。

さらに、季節やヤモリの成長段階に応じて与える頻度や種類を見直すと、よりきめ細やかな栄養管理ができます。

このように計画的に複数の餌を組み合わせることで、ヤモリの健康をより長く維持し、元気な状態を長期的にサポートすることができます。

まとめ

ヤモリの餌としてダンゴムシを使うことは可能ですが、常用は避けるべきです。

ダンゴムシだけでは栄養素が偏りやすく、長期的には成長不良や体調不良のリスクが高まるため、主食にするのは望ましくありません。

栄養バランスや安全性を考慮し、コオロギやワラジムシ、ミルワームなどの他の昆虫とローテーションして与えることで、より豊富な栄養を確保できます。

さらに、餌を与える際には衛生管理や給餌のタイミングにも注意を払い、定期的な観察を行うことで、健康なヤモリを長く育てることが可能になります。