寸志は「ほんの気持ち」を形にした小さな心づけです。

職場や地域の集まり、冠婚葬祭の場面など、さまざまなシーンで感謝を伝える手段として活用されています。

しかし「寸志に名前を書かないのは失礼なのでは?」と不安に思う人も多いでしょう。

実は、名前を書かないことにもきちんとした意味や理由があります。

本記事では寸志の基本からマナー、具体例まで、初めての方でも分かりやすく丁寧にご紹介します。

寸志の基本知識

寸志とは?その意味を理解する

寸志とは、感謝の気持ちを伝えるために贈る少額のお金や品物のことです。

もともと「少しばかりの心づけ」という意味があり、相手への敬意や気遣いを込めて渡されます。

ちょっとしたお礼や場を和ませるための心配りとしても使われ、受け取る側も気軽に受け取りやすいのが特徴です。

正式なご祝儀やお礼よりもカジュアルな形で用いられるため、幅広いシーンで活用されています。

例えば、職場での小さな感謝や、地域の集まりでの心づけなどにも用いられ、日常の中で人間関係を円滑にする役割を担います。

一般的な寸志の相場とタイミング

寸志の相場は数千円から一万円程度が一般的で、特に親しい間柄では柔軟に決められます。

贈るタイミングは、会合や食事会の終了後などが多く、ちょっとした節目やお世話になった直後に渡すことが多いです。

特定の行事の際にも使われ、年末年始や歓送迎会など、区切りの良い時期に渡すと印象が良くなります。

また、急な場面でも寸志であれば用意しやすいという利点があります。

寸志を贈るシーンとその意義

職場での歓送迎会や、冠婚葬祭の手伝いへのお礼などでよく使われ、相手が受け取りやすい金額や品物であることがポイントです。

ボランティア活動や地域イベントなどで、労力に対するちょっとした感謝を示す際にも役立ちます。

相手への感謝を形にする意義があり、言葉だけでなく実際の行動で気持ちを伝える手段として重宝されています。

寸志に名前を書く必要性

名前を書かないことの意味

寸志に名前を書かないのは、あくまでさりげない気持ちを伝えたいからです。

大げさにせず、控えめな配慮を示す意味があります。

例えば、あまり形式を重視しないカジュアルな会合や親しい相手への心づけでは、名前を書かないことで相手に余計な気遣いをさせないという利点もあります。

「この場では気軽に受け取ってください」という想いが込められていることも多いのです。

また、名前を書かないことによって相手が特定の義務感を抱かずにすむというメリットもあります。

失礼とされるケースとは?

公式な式典や目上の人への正式な贈答では、名前を書かないと失礼にあたる場合があります。

たとえば結婚式や弔事など、しっかりとした記録や整理が必要な場では名前の記入が必須となります。

また、職場の慣習によっては名前を書くことが普通とされる場合もあり、上司や同僚に「誰からのものかわからない」と思われてしまうことがあります。

そうした場では、あえて名前を記入しないことで逆に相手を困らせてしまう可能性があるため注意が必要です。

大丈夫か?名前を書かない場合の配慮

相手や場面をよく考え、必要ならば小さく名前を添えるなどの配慮をしましょう。

また、封筒の裏に目立たないように書いておくなど、相手が気づけば安心できる工夫を加えることもできます。

無記名にする場合は、口頭でしっかりと感謝を伝えるとより安心です。

さらに、後日あらためてお礼の言葉を伝えたり、別の機会にフォローの一言を添えると好印象につながります。

寸志の書き方とマナー

封筒に書くべき内容の基本

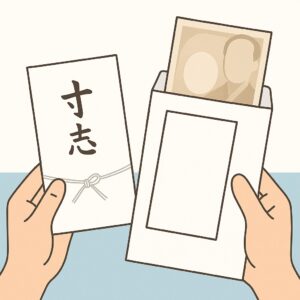

封筒の表には「寸志」と書くのが一般的です。

「御礼」や「粗品」といった言葉は寸志の場ではあまり使われず、特有の表現として「寸志」を選ぶことで適切な意味合いが伝わります。

封筒の種類も白無地や簡易的なものではなく、できるだけ清潔感のあるものを選ぶと印象が良くなります。

裏面には自分の名前を書くことも多いですが、無記名にする場合もあります。

この際、もし名前を書く場合はフルネームを小さめに書くとより丁寧な印象になりますし、部署や役職を添えることで相手が分かりやすくなります。

表書きの重要性と使う言葉

表書きには毛筆や筆ペンを使い、丁寧に「寸志」と書きます。

その際、できるだけ濃くはっきりとした線を意識し、心を込めて書くことでより感謝の気持ちが伝わります。

書き慣れていない場合でも、できるだけゆっくりと心を込めて書くことが大切です。

下書きや練習をしてから本番の封筒に書くと、仕上がりが綺麗になりますし、自信をもって渡せます。

略式でも相手への敬意が伝わるように心がけます。

さらに、筆圧や字のバランスにも気を配ると、受け取る側に誠実さが感じられます。

文字の大きさや配置を整えると、全体が美しく見え、相手への心遣いがより際立ちます。

中袋の扱いについて

中袋を使う場合は、金額を中袋に記載するのが一般的です。

金額を書く際は、一字一字丁寧に、読みやすく書くように心がけるとよいでしょう。

手書きで金額を書く際は、旧字体を用いるなど改ざん防止の工夫をするとより安心です。

さらに、金額に線を引いて両端に「也」をつけるなどの正式な書き方を取り入れると、より格式が感じられます。

ただし寸志の場合、必ずしも中袋を使う必要はありません。

しかし大人数での会合や正式な場では、中袋を用意しておくことでより丁寧な印象を与えることができます。

場合によっては、中袋の材質やデザインを選んで、よりフォーマルさを高める工夫もおすすめです。

寸志の金額と贈る品物

職場での寸志の相場は?

職場では一人あたり数千円が相場とされています。

一般的には三千円から五千円程度が多く、場合によっては一万円を超えることもあります。

役職や関係性によっても変動します。

上司や特にお世話になった方には少し多めに包むケースも見られます。

また、部署やチーム全体でまとめて渡す場合は、人数で割って適正な額を決めることがよくあります。

その際、他のメンバーとのバランスや職場の慣習を確認するのが安心です。

心づけの金額設定と考慮点

無理のない範囲で、気持ちを込めて決めることが大切です。

相場よりも高い額を包む必要はなく、自分自身が負担を感じない程度の金額であれば、相手も気軽に受け取ってくれます。

例えば、同僚への寸志なら三千円から五千円程度でも十分な気持ちが伝わりますし、相手が恐縮しすぎない金額であることが重要です。

少額でも誠意が伝われば十分です。

また、無理に見栄を張るよりも、心からの感謝がこもっていることが伝わる方が相手にとって嬉しいものです。

金額よりも、気遣いとタイミングが重要とされています。

どんなに高額でも、場にそぐわないタイミングではかえって相手を戸惑わせてしまうことがありますので、渡すシーンや時期を慎重に選ぶことも大切です。

事前に周囲に相談したり、過去の例を参考にするのも良い方法です。

特に職場では、以前に同じような場面でいくらくらいが渡されたか、同僚や先輩に確認することで安心して準備できます。

このように、金額設定は慎重に考えることでより好印象を与えることができるでしょう。

送別会、結婚式などでの品物の選び方

金銭以外にタオルや菓子折りなど、使いやすい品物を選ぶと喜ばれます。

相手の好みや場に合わせて選ぶと良いでしょう。

例えば結婚式では縁起の良い品を選ぶと印象が良くなります。

送別会では日常で役立つものや個人の趣味に合ったギフトが喜ばれます。

包装や渡し方にも気を配ることで、より心が伝わる寸志となります。

寸志の印象と記入の注意点

目上の人への寸志:配慮すべきポイント

目上の方には、名前を添えたり、より丁寧な封筒を使うなどの配慮をしましょう。

封筒の選び方も高品質なものを選ぶと、より敬意が伝わりますし、外袋や水引などにも気を配ると一層印象が良くなります。

例えば、光沢のある和紙や上質な厚紙を使った封筒を選ぶと、特別感が増します。

また、封筒の表書きも丁寧に清書することで、相手に対する心遣いが伝わります。

文字の大きさや配置を事前に練習して整えておくと、見た目が整い、さらに敬意を示すことができます。

失礼にならないよう、マナーを重視します。

可能であれば、手渡す際に添える言葉を事前に考えたり、封筒に添える小さなカードや短い手紙を準備するのも良いでしょう。

相手との関係や立場を考えた上で、必要ならばあいさつ状や手紙を添えるとさらに丁寧な印象になります。

心を込めて書いたメッセージがあれば、形式だけでなく気持ちがしっかり伝わります。

寸志を贈る際の表現と一言

「ほんの気持ちですが」などの一言を添えると、心が伝わります。

「日頃のお礼の気持ちですので、どうぞお受け取りください」といった丁寧な言葉を添えるとより気持ちが伝わります。

「これからもよろしくお願いいたします」といった前向きな一言を加えると、相手がさらに温かい気持ちになるでしょう。

無記名の場合は口頭で丁寧に伝えると良いです。

直接手渡すときには、軽く頭を下げながら言葉を添えるなど、仕草にも気をつけるとよいでしょう。

視線を合わせて笑顔で渡すことで、より柔らかい印象になります。

安心して贈るための準備と注意点

封筒や金額を事前に準備し、直前に慌てないようにしましょう。

封入する際にはお札の向きや折り方なども整えると、細やかな気配りが伝わります。

お札を新札に替えておくと、より気持ちが込められた印象を与えます。

周囲の慣習を確認しておくと安心です。

可能であれば事前に先輩や上司に相談して、失礼のないように確認しておくと、当日も自信をもって贈ることができます。

さらに、余裕をもって前日までに準備を済ませておくと、当日の気持ちにもゆとりが生まれます。

寸志の事例紹介

実際の寸志の見本と書き方

白無地の封筒に「寸志」と書き、裏面に名前を小さく書く例があります。

水引や封の仕方にも気を配り、相手に不快感を与えないように丁寧に整える人も多いです。

封筒自体を上質なものに変えたり、表書きをより美しい筆跡で書くことで、より格のある印象を与えることもできます。

シンプルな書き方でも、清潔感と誠意を大切にします。

少し余裕があるなら、簡単な一筆箋を添えるとより気持ちが伝わります。

送別会や歓迎会の寸志具体例

送別会で、参加者全員で数千円を集めて寸志を渡す例があります。

その際は、幹事が代表して封筒にまとめ、裏面に「有志一同」などと記すこともあります。

歓迎会では、幹事に対して寸志を渡す場合もあります。

他にも、会社の新人歓迎イベントで、主催メンバーが自発的に寸志を用意するケースも見られます。

小規模な職場では、お茶菓子や花束と一緒に寸志を渡す工夫をしているところもあります。

実際に贈った人の体験談

「名前を書かずに渡したが、直接お礼を伝えたので喜ばれた」という声があります。

その場では、口頭で感謝を丁寧に伝えたことで、より一層温かい気持ちが相手に伝わったといいます。

「無記名だと気軽でいい」という意見も聞かれます。

堅苦しくならず、受け取る側の負担を減らせたという安心感を挙げる人もいます。

また、ある人は「表書きや水引を丁寧にしたことで、相手から感動したと言われた」と話しています。

自分では特別なことをしていないと思っていても、手間をかけて準備したことが相手に伝わり、記憶に残る贈り物になったそうです。

「封筒選びにこだわったら、いつも以上に喜んでもらえた」という体験談も寄せられています。

具体的には、和紙の質感が美しい封筒を選んだり、季節感のあるデザインを取り入れたことで話題が弾み、より親密な関係を築くきっかけになったというエピソードもあります。

寸志に関連するお礼の挨拶

寸志に添える言葉は?

「この度はお世話になりました、ほんの気持ちです」などの言葉が適しています。

「いつもご配慮いただき感謝しております、ささやかですがお受け取りください」なども好印象です。

「ささやかではございますが、日頃の感謝を込めてお渡しいたします」という一言もよく使われます。

短くても心を込めることが大切です。

状況に合わせて、たとえば「これからもよろしくお願い申し上げます」といった表現を添えると、より一層の丁寧さが伝わります。

相手が受け取りやすい柔らかな言葉を選ぶと、より気持ちが伝わります。

相手の立場を考えて言葉を選ぶことで、温かさや敬意が感じられる贈り方になります。

心から伝えたいメッセージの考え方

相手が喜ぶ言葉や場面に合ったフレーズを考えましょう。

「お力添えいただき感謝しています」などが好印象です。

「これからもよろしくお願いいたします」「ささやかですが心を込めました」といった前向きな言葉もおすすめです。

「お世話になりっぱなしで恐縮です」や「引き続きご指導ください」といった具体的なメッセージを添えると、さらに温かみが増します。

具体的な出来事に触れて「先日のサポートのおかげで助かりました」などと伝えると、より特別感が生まれます。

感謝の理由が明確になることで、相手もその場面を思い出し、より深く気持ちが伝わります。

礼儀正しいお礼の例文

「本日はありがとうございました、ささやかですがお納めください」といった例文があります。

「心ばかりの品ですが、日頃の感謝をお伝えしたく思います」といった丁寧な表現もよく使われます。

「拙いものですが、お受け取りいただければ幸いです」という柔らかい言い回しも上品です。

口頭でも丁寧に伝えることで、より心が伝わります。

手渡すときに軽く頭を下げながら言葉を添えると、さらに温かい印象を与えることができます。

笑顔や穏やかな表情を添えると、相手が受け取る際の気持ちも和らぎます。

まとめ

寸志は感謝を伝える大切な手段です。

単なる金銭のやりとりではなく、人と人との関わりを深める心の橋渡しとなります。

小さな心づけであっても、相手への思いやりや敬意が込められており、その場の雰囲気を和ませる役割を果たします。

名前を書かない場合もありますが、場面に応じた配慮が必要です。

例えば親しい間柄での会合では気軽さを重視し、あえて無記名にすることで相手が気負わず受け取れるというメリットがあります。

このとき、口頭で丁寧に感謝を伝えることで、より一層の誠意が感じられます。

一方で、公式な場では誰からのものか明確にするため名前を記す必要があり、その線引きを理解することが大切です。

公的なイベントや記録が必要な場では、無記名で渡すと相手が困惑したり、誰への感謝かが不明瞭になるため注意が必要です。

マナーを守り、相手に伝わる配慮を大切にすることで、よりよい人間関係が築けます。

封筒の選び方や書き方、渡すタイミングなどにも気を配り、細やかな気遣いを忘れないことで、より一層温かい印象を与えることができます。

加えて、封筒のデザインや素材、表書きの字体にこだわることで、寸志の価値を一層高めることも可能です。