料理でよく使う水溶き片栗粉。

あんかけや麻婆豆腐など、日常的に活躍する便利なとろみ付けアイテムです。

しかし、余った水溶き片栗粉をそのままシンクに流していませんか?

実はこの行為、排水溝詰まりの大きな原因になります。

一人暮らしの社会人にとって、排水管トラブルは修理費も時間も大きな負担です。

本記事では「水溶き片栗粉 捨て方」をテーマに、最も安全で簡単な処理方法をわかりやすく解説します。

今日からすぐにできる予防策も紹介しますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

水溶き片栗粉を流してはいけない理由

水溶き片栗粉は、冷えると一気に固まる性質があります。

この固まりやすさは料理では便利ですが、排水に流すと一気にリスクへと変わります。

シンクに流すと、配管の内部でドロッと固まり、油や食べカスと混ざって強力な詰まりを作ります。

配管内部は見えない場所のため、固まりが少しずつ蓄積していても気づきにくく、ある日突然流れが悪くなることもあります。

一度固まると水では溶けず、時間が経つほど密度が増し、通常の掃除では取り除けないほど頑丈になります。

その結果、専門業者を呼ぶ必要が出るケースもあり、作業内容によっては高圧洗浄が必要になり、費用が跳ね上がることもあります。

一人暮らしの場合、賃貸住宅では修繕費が「自己負担」になることも珍しくありません。

管理会社によっては、過失扱いとなり数万円〜数十万円の請求になるケースもあり、生活への影響は小さくありません。

少量でも蓄積すれば詰まりの原因になり、悪臭や虫の発生にもつながります。

特に夏場は湿度と気温で雑菌が繁殖しやすく、キッチン全体に悪臭が広がる可能性があります。

日頃から正しい捨て方を知っておくことが大切です。

小さな習慣で、排水トラブルを未然に防ぎ、無駄な修繕費をかけずに快適なキッチン環境を維持できます。

水溶き片栗粉の正しい捨て方【一番簡単で安全】

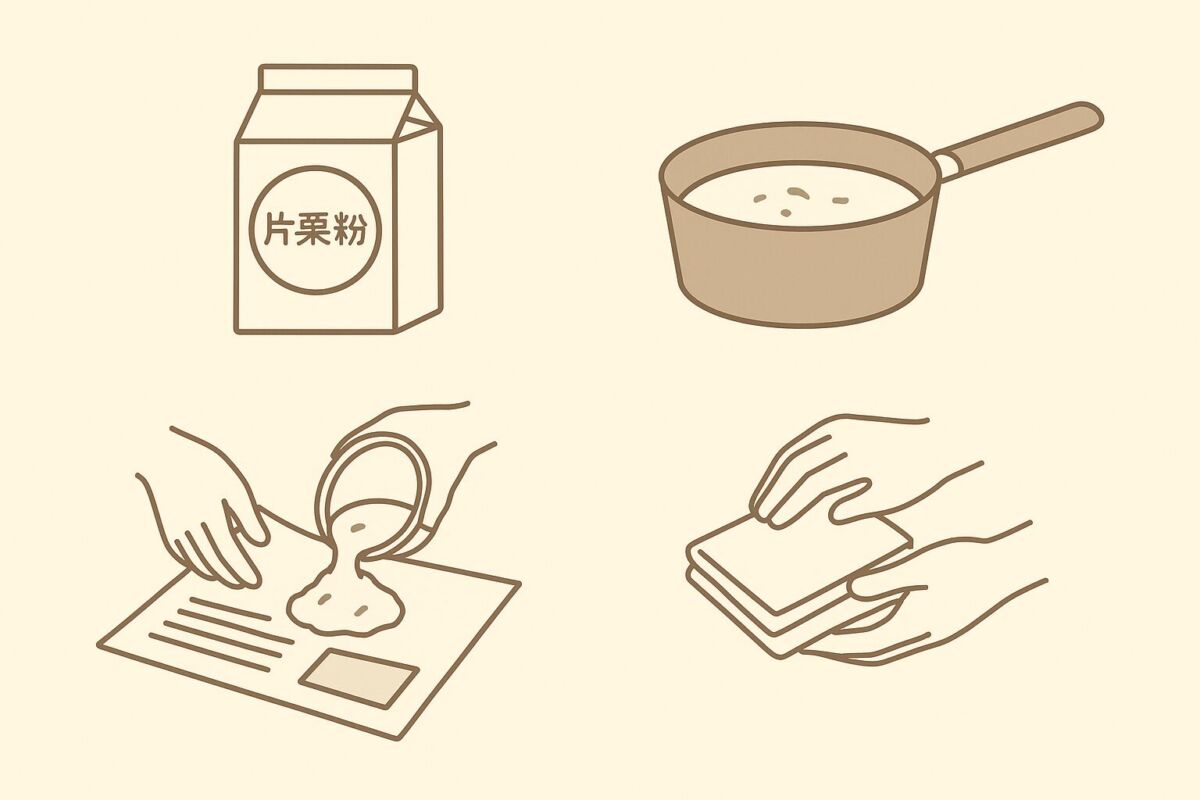

新聞紙・キッチンペーパーで吸わせて捨てる

余った水溶き片栗粉は、紙類に吸わせて可燃ゴミとして捨てるのが最も手軽で確実です。

家庭に常備してある新聞紙は、高い吸収力を持つため、水分をしっかり受け止めてくれます。

広げた新聞紙に水溶き片栗粉を流し込むようにして吸わせれば、処理後は丸めて捨てるだけと非常に簡単です。

新聞紙なら厚みがあり、液体が漏れにくい点も安心で、扱いやすさという点でも優れています。

キッチンペーパーを使う場合は、1〜2枚では心許ないため、数枚重ねることで吸収力が大幅に上がります。

重ねたキッチンペーパーに少しずつ吸わせると、ペーパーが破れにくく、丁寧で確実な処理が可能になります。

さらに、吸わせた紙類はそのまま捨てるのではなく、最後にビニール袋やポリ袋に入れて密閉すると、においや汚れが外に漏れる心配がありません。

特に夏場は高温でにおいが発生しやすいため、袋に入れてからゴミに出すひと手間が衛生管理としてとても有効です。

また、紙に吸わせて捨てる方法は、一度覚えてしまえば応用が利くため、料理後の後片付けを効率化したい一人暮らしにとって非常に便利です。

この方法は、片栗粉の量が少量〜中量の場合に最適で、忙しい生活の中でも気軽に実践でき、時間を取られない点でも優れています。

加熱してゼリー状に固めて捨てる

鍋に残った水溶き片栗粉は、加熱するとすぐにゼリー状に固まります。

この性質を利用すれば、液体のままよりも処理が格段にしやすくなるため、家庭での後片付けとしては非常に実用的な方法といえます。

固めてしまえば液漏れせず、燃えるゴミとして安全に処分できます。

液体状態では袋の底抜けや汚れの付着が心配ですが、ゼリー状ならそのリスクを大幅に軽減でき、より衛生的に扱えます。

固まったものはスプーンでまとめて取り除き、ラップに包んで捨てましょう。

ラップに包む際は、なるべく空気を抜きながら包むと扱いやすく、ゴミ袋内でのにおい漏れも最小限に抑えられます。

さらに、加熱する際は弱火から中火でゆっくり固めると焦げにくく、全体が均一に固まりやすくなります。

火力が強すぎると片栗粉が急激に固まり、鍋底に張り付いてしまうため、木べらやシリコンヘラを使い、鍋底をこするように混ぜながら仕上げるのがコツです。

固め終わったゼリー状の片栗粉は、熱が冷めてから処理するとやけどの心配も減り、安全に扱えます。

冷めると弾力が増し、スプーンで簡単にすくえる状態になるため、効率よく作業を進められます。

大きく固まった場合は、スプーンやヘラで細かく切り分けると、さらに処分しやすくなります。

小さく分けることでゴミ袋内でも形が崩れにくく、他のゴミと混ざっても問題が起きにくい点が大きなメリットです。

この方法は特に鍋底に大量に残ってしまった場合に有効で、液体のまま捨てるよりも圧倒的に衛生的でトラブル防止に役立ちます。

ゼリー状にするだけで、管理しやすさや安全性が大きく向上し、忙しい一人暮らしでも負担なく実践できる片付け方法となります。

冷凍してから捨てる

余った水溶き片栗粉をラップで包んで冷凍庫に入れる方法もあります。

凍れば固形になり、ベタつかず簡単に捨てられます。

忙しい一人暮らしには便利な時短テクニックです。

ラップに包む際は、こぼれないようしっかり密封し、二重にするとより安心です。

冷凍することで水分が固まり、片栗粉特有の粘りや重さがなくなるため、ゴミ袋に入れても形が崩れにくく衛生的です。

また、調理後すぐに捨てられない場合や、片付けの時間を短縮したいときにも便利な手段であり、特に夜遅い時間の片付けでは騒音を出さず静かに処理できるのもメリットです。

さらに冷凍しておけば時間が経っても固形を保つため、ゴミ捨てのタイミングを自分の都合に合わせて調整できます。

深夜に料理をしたあと「すぐに捨てたいけれど音が気になる」という場面でも、冷凍保存しておけば安心して翌日まとめて処理できます。

冷凍によって片栗粉の水分が完全に固まることで、においの発生も抑えられるため、暑い季節でも生ゴミ臭の心配が少なくなります。

また、冷凍した状態の片栗粉は結露しにくく、ゴミ袋の中でもベタつかないため、ほかのゴミに触れても衛生面で問題が起きにくい点も大きな利点です。

一人暮らしの限られたキッチンスペースでも、ラップで小分けにして冷凍しておけば場所を取らず、手軽に管理できます。

「今日は片付ける余裕がない」という日でも簡単に後回しにできるため、片付けのストレスを減らし、日常の家事をより快適にしてくれる方法です。

調理器具についた片栗粉の落とし方

調理器具についた片栗粉は、放置すると乾燥して強く固まり、洗うのが大変になります。

乾燥してしまった片栗粉はまるで接着剤のように器具に密着し、スポンジでこすってもなかなか落ちません。

特に鍋の角やフライパンの溝に入り込むと、固形化した片栗粉がこびりつき、落とすのに時間がかかります。

まずキッチンペーパーでしっかり拭き取り、固まりをできるだけ除去します。

この段階での拭き取りがもっとも重要で、丁寧に行うことで排水口へ流れる片栗粉の量を大幅に減らせます。

固まりが大きい場合は、ペーパーを少し湿らせてから拭くと柔らかくなり、より効率よく取り除けます。

その後でスポンジ洗いをすると配管に流れる片栗粉を大幅に減らせます。

泡立てた洗剤で洗うことで細かい粒子も落としやすくなり、スポンジに絡んだ片栗粉もすぐに水で流せます。

大量に付いている場合は、ぬるま湯に浸けて柔らかくしてから洗うと簡単です。

ぬるま湯は片栗粉をふやかし、固まった部分をほぐしてくれるため、力を入れずに簡単に落とせます。

しばらく浸け置きすると、スポンジで軽くこするだけでほとんどの汚れが落ちるほど扱いやすくなります。

最後に熱湯を流しておくと、細かな粒子が固まるのを防げます。

熱湯は配管内の汚れも同時に流しやすくするため、仕上げとして非常に効果的です。

このひと手間を加えることで、排水トラブルのリスクを大幅に軽減できます。

他のとろみ剤(小麦粉・寒天など)の捨て方

水溶き小麦粉、寒天、ゼラチン、葛粉など、とろみ付けに使う食材は総じて「排水に流すと固まりやすい」性質があります。

これらは料理に便利な一方、冷えると急激に粘度を増したり、ゲル状に固まったりする特徴を持っているため、排水管に入ると非常に厄介な存在になります。

特に家庭の排水管は太さに限りがあり、キッチンは油や食べカスが流れやすい場所でもあるため、とろみ剤が混ざることで強固な詰まりの原因になりやすいのです。

どれも水溶き片栗粉と同じく紙に吸わせるか、固めてからゴミとして捨てるのが正解です。

紙に吸わせて捨てる方法は、片栗粉だけでなく、とろみ剤全般の処理に応用できるため、家庭で覚えておくと非常に便利な基本ルールとなります。

特にゼラチンは冷えるとゴムのように固まり、配管にこびりつく危険があります。

ゼラチンは水に溶けているときは液状でも、冷えると急速に弾力を持つ固体へと変化し、配管内部に付着すると水流では落ちにくくなります。

寒天も食品繊維を含むため、水に流すと細かい繊維が網目のように残り、それが他の食材カスと絡むことで詰まりを作りやすくなります。

小麦粉は粘着力が強いため、油汚れと混ざると落ちにくくなります。

小麦粉の特性である「グルテン」は、水と油の残りに反応して粘着質な膜を作りやすく、一度こびりつくと落とすのに時間と労力がかかります。

とろみ剤はすべて「流さない」が基本です。

料理ごとに性質は違っていても、排水管にとってはすべて詰まりの原因になるため、共通して“家庭ゴミとして処理する”のが最も安全で確実な方法です。

大量の水溶き片栗粉を処理するときのコツ

大量に余った場合は、鍋で数回に分けて加熱し、ゼリー状に固める方法が最も安全です。

大量の水溶き片栗粉を一度に加熱しようとすると、底が焦げ付いたり、ムラができてしまったりするため、少量ずつ段階的に加熱していく方法が失敗しにくく確実です。

とくに片栗粉は加熱すると急激に粘度が上がるため、鍋全体に均一に火を通すには丁寧に混ぜる必要があります。

一度に加熱すると焦げ付きやすいため、かき混ぜながら弱火〜中火でゆっくり固めます。

焦げ付きを防ぐためには、鍋の底をこするようにヘラを動かし続けるのがポイントで、均一に混ぜることでダマもできにくくなります。

固まり始めると抵抗が強くなるため、無理に力を入れず、粘りが出てきたタイミングで火を弱めると扱いやすくなります。

固まったら皿やバットに広げて冷まし、小さく切り分けて捨てましょう。

皿やバットに移す際は、平らにならして薄く広げることで冷却時間が短縮され、後から切りやすくなります。

完全に冷めたあとにスプーンや包丁で細かく切り分けておくと、ゴミ袋の中でスペースを取りにくく、ほかのゴミと混ざっても処理しやすくなります。

固めてしまえば、ゴミ袋が破れる心配もありません。

ゼリー状になった片栗粉は液漏れのリスクがほぼゼロになり、特に夏場の生ゴミ臭や袋の底抜けといったトラブルを防ぐのに非常に効果的です。

排水溝を詰まらせないための予防習慣

一人暮らしの社会人は、忙しさから片付けが後回しになりがちです。

仕事や家事に追われて疲れてしまうと、料理後の片付けがつい後回しになってしまい、気づけばシンクに汚れや食品カスが残っているという状況もよくあります。

しかし、次の小さな習慣だけでも排水トラブルを確実に減らせます。

これらはどれも数分でできる簡単なものばかりですが、継続することで排水管の状態を安定させ、急な詰まりや悪臭を未然に防ぐ大きな効果があります。

・三角コーナーや排水ネットを常に使う。

キッチンで出る野菜くずや細かい食品片をキャッチし、排水口に流れ込むのを防いでくれます。

ネットをこまめに交換すれば、ぬめりや細菌の繁殖も抑えられます。

・週1回は熱湯を流す。

熱湯は排水管内部に残った油や細かな食品片を流し落とす効果があり、固まりやすい片栗粉の残りも柔らかくしてくれます。

習慣にすることで、配管内部に汚れをためにくくなります。

・月数回、重曹+クエン酸で掃除する。

重曹の発泡作用とクエン酸の酸性成分が汚れを浮かし、排水管のぬめりを分解します。

自然由来の成分で扱いやすく、定期的に行えば強い薬剤に頼らず清潔を保てます。

・調理器具の片栗粉は拭き取り → 洗浄の順番で処理する。

器具についた片栗粉をそのまま水で流すと、排水口で固まってしまう原因になります。

拭き取りを先に行うだけで流出量を大幅に減らせます。

これだけで配管の詰まり・悪臭・虫の発生を大幅に防げます。

小さな習慣の積み重ねが、キッチン全体の清潔を維持する大きな力になります。

よくある質問(FAQ)

片栗粉を誤って流してしまったらどうすればいい?

少量ならすぐに熱湯を流すと固まる前に流れやすくなります。

熱湯は片栗粉を一時的に柔らかくして流れやすくする効果がありますが、1回だけでは十分でないこともあります。

複数回に分けて熱湯を流すことで、配管内の温度が維持され、片栗粉の固まりが再び硬くなる前に流し切ることができます。

重曹と熱湯を組み合わせると、泡が発生して汚れが浮きやすくなります。

重曹は油汚れやでんぷん汚れと相性が良く、発泡によって配管の細かい部分に入り込み、固着した汚れを浮かせて流しやすくします。

固まりが見える場合は、割り箸やスプーンで取り除いてから対処すると効果的です。

固形の片栗粉を放置すると、配管奥へ押し込まれる危険があるため、見える部分はできる限り手作業で取り除くことが重要です。

固まりを取り除いたうえで熱湯を流すと、細かい残りもスムーズに流れやすくなります。

すでに排水が少し詰まっている気がする…

排水スピードが遅くなっているなら、片栗粉や油が付着している可能性があります。

まず重曹と熱湯で軽い詰まりを解消できます。

重曹を排水口にふりかけ、数分放置してから熱湯を注ぐと発泡して汚れを浮かせるため、軽度の詰まりならこれだけで改善することがあります。

改善しない場合は、市販の排水管クリーナーを使うか、早めに業者に相談しましょう。

市販クリーナーは強力な洗浄作用があり、固着したでんぷん質の汚れを分解できますが、成分が強いため使用頻度には注意が必要です。

業者を呼ぶことで、配管内部のより深い部分まで洗浄してもらえるため、再発を防ぐうえでも有効です。

あんかけ料理の残りはどう捨てる?

冷えると片栗粉が固まりやすいので、固まった部分はスプーンで取り除いて可燃ゴミへ。

固まった部分は無理にこすらず、スプーンやヘラを使って表面をすくうように取り除くとスムーズです。

液体部分はキッチンペーパーで吸わせて処分します。

キッチンペーパーを数枚重ねると吸収力が増し、液体が漏れにくくなるため、ゴミ捨ての際も安心です。

鍋に残ったあんは拭き取ってから洗うと詰まりを防げます。

鍋にこびりついた片栗粉を事前に拭き取れば、配管に流れ込む片栗粉の量を大幅に減らせるため、排水口への負担が小さくなります。

まとめ

水溶き片栗粉はそのまま流すと固まり、排水溝詰まりの大きな原因になります。

固まった片栗粉は排水管の内部で石のように強固になり、一度付着すると水流ではほとんど落ちません。

時間が経つにつれて汚れや油と混ざり合い、さらに大きな塊へと成長し、最終的には排水の流れを完全に塞いでしまうこともあります。

特に一人暮らしのキッチンでは、配管の洗浄を頻繁に行う習慣がない場合も多く、気づかないうちに詰まりが進行しているケースが少なくありません。

新聞紙・キッチンペーパーに吸わせる、加熱して固める、冷凍して固めるなど、安全な捨て方を習慣にすることが大切です。

これらの方法はどれも手軽で費用がかからず、料理のついでに行えるため、毎日のルーティンに取り入れやすい点が大きなメリットです。

正しい処理方法を身につけておけば、片栗粉を使用した料理の後片付けがスムーズになり、キッチンの衛生状態も保ちやすくなります。

調理器具や排水口のケアを日常的に行えば、突然の詰まりや高額な修理を避けられます。

こまめなケアは、排水管内部の汚れの蓄積を防ぐだけでなく、悪臭やぬめりの発生を抑える効果もあり、結果的に快適なキッチン環境を維持することにつながります。

熱湯や重曹を使った簡単なメンテナンスでも十分効果があるため、数分の作業で長期的なトラブル予防が可能です。

一人暮らしこそ、ちょっとした工夫でキッチンを清潔で快適に保ちましょう。

日々の小さな習慣を積み重ねることで、大きなトラブルを防ぐことができ、忙しい生活の中でも安心して料理や家事を楽しめる環境を作ることができます。