\こんなに多いの!? 読んだ瞬間“水の世界”が一気にリアルに!/

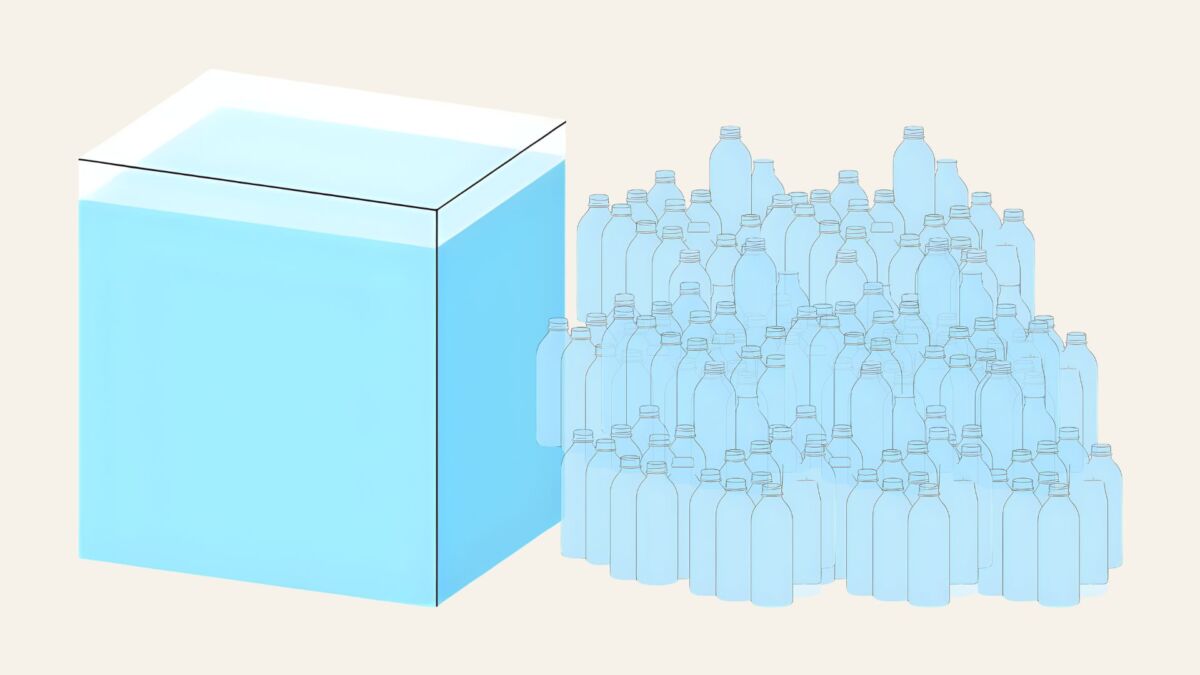

2リットルペットボトルなら500本分!実感してみよう!

水1トンと言われても、なかなか想像しにくいものです。

数字としては知っていても、実際にどれくらいの量なのか、生活の中でどう感じられるのかをイメージするのは意外とむずかしいですよね。

実は、私たちの身近にある「2リットルのペットボトル」を使うと、驚くほどわかりやすくなります。

この記事では、水1トンがどれくらいの量と重さなのかを生活目線で解説し、さまざまな例えを使いながら、実際にイメージできるように説明していきます。

水1トン=何リットル?基本からおさらいしよう

水1トンとは、文字通り「1トンの重さがある水」のことです。

日常で扱う水の量とはまったく異なるスケールのため、イメージしづらいのは当然です。

普段の生活では、数リットルから数十リットル単位の水に触れることがほとんどです。

そのため、1000リットルという水1トンの世界は、私たちの感覚から大きく離れた存在に感じられます。

まずは、基本となる数値から整理してみましょう。

ここをおさえることで、後の例えがよりわかりやすくなります。

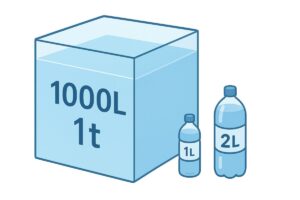

水1トンは、1000リットル=1000kg(1トン)です。

これは、水の密度が「1リットル=約1kg」という非常にシンプルでわかりやすい性質を持っているためです。

このおかげで、水の容量と重さはほぼ同じ数値としてとらえることができ、他の物質に比べて直感的にイメージしやすくなっています。

つまり、1000リットルの水が集まると、ちょうど1000kgになり、1トンという大きな単位で表されます。

1トンという数字は、家庭で扱う日用品とは比べものにならない大きさです。

工事現場で使われる資材や重機、自動車などと同じスケールで語られる重量です。

こうした基礎知識を踏まえても、まだ具体的にどれくらいの量なのかをイメージするのは難しいですよね。

数字だけでは、生活の実感と結びつきにくいためです。

そこで、次の章ではより身近な物に置き換えて、水1トンの世界を具体的にイメージできるようにしていきます。

水1トンは、2リットルペットボトル500本分!

もっとも身近でイメージしやすいのが、2リットルのペットボトルです。

スーパーでも頻繁に目にするため、大きさや重さの感覚を持っている方も多いでしょう。

しかし、普段は1本や2本を持ち運ぶ程度で、500本というスケールを体験することはまずありません。

そのため、この比較は水1トンの量をイメージするうえで非常に効果的です。

さらに、ペットボトルという身近な物を使うことで、視覚的にも直感的にも理解しやすくなります。

水1トン=1000リットルなので、1000 ÷ 2 =500本になります。

つまり、水1トン=2Lペットボトル500本分という計算になります。

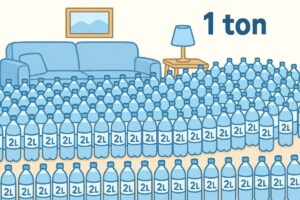

この数字だけでも驚きですが、実際にその光景を想像すると、より現実味が湧いてきます。

家のリビングに2リットルのペットボトルを500本並べるところを想像してみてください。

部屋の端から端までびっしりと敷き詰められ、床一面がペットボトルで埋まってしまいます。

とても人が生活できるスペースではなくなってしまいます。

重さも相当なものになり、床への負担も心配になるレベルです。

日常生活の空間が水だけで占領されてしまう光景は、それだけで水1トンの圧倒的な存在感を表しています。

さらに、スーパーの2L×6本入りのケースで考えると、500本 ÷ 6本=約83ケースになります。

このケースを自宅に運び入れる作業を想像すると、途端に現実味を帯びた「大仕事」になります。

83ケースものミネラルウォーターを自宅に積み上げる姿をイメージすると、水1トンがどれほど場所をとり、どれほど大がかりな量なのかが実感できるはずです。

家の中に山のように積み上がったケースは、まるで倉庫か災害備蓄庫のような光景になります。

視覚的なインパクトだけでなく、運搬・保管の面から見ても、家庭では扱いきれない量であることがよくわかります。

このように、2リットルペットボトルを使った例えは、水1トンのスケールを理解するうえで非常に有効です。

数字以上に、実際の生活空間に置き換えて考えることで、その圧倒的な量を体感的に理解できるようになります。

水1トンの「重さ」をイメージするともっと実感できる

水の量は想像しづらくても、重さで考えるとより理解しやすくなります。

重さは視覚的なイメージがしやすいため、水1トンのスケールを捉えるうえでとても有効な視点です。

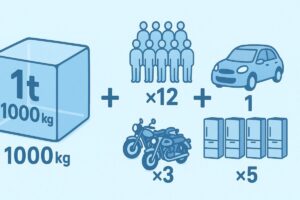

水1トン=1000kgです。

1000kgという数字は普段の生活ではあまり触れることがなく、その重さを体感として想像するのは簡単ではありません。

そこで、身近な物に置き換えてイメージしてみましょう。

1000kgというと、次のような重さに相当します。

大人の男性約12〜13人分です。

原付バイク2〜3台分です。

大型冷蔵庫5台分です。

小型自動車1台分です。

これらを並べて考えると、水1トンがどれほどの重量なのかが一気に明確になります。

普段、コップ1杯やペットボトル1本の水は「軽いもの」という印象があります。

しかし、それが合計1000リットルにもなると、もはや人力ではどうにもならない重量になります。

水の重さは侮れず、量が増えるほど取り扱いが難しくなることがわかります。

2Lペットボトル1本の重さは約2kgです。

それが500本集まれば、1000kgという桁違いの重さになるのも納得できますよね。

実際に500本のペットボトルを運ぶとなると、一般家庭では到底扱いきれず、専用の運搬機器が必要になるレベルです。

水が「軽いもの」という印象は、少量のときにしか当てはまらないことがよくわかります。

水1トンは、生活では簡単に扱えないほどの巨大な重量であるといえるでしょう。

生活の中で見る「水1トン」の量をもっとわかりやすく例えてみよう

ここからは、日常の具体例を通して水1トンの量をさらに実感できるように説明していきます。

身近なシーンに置き換えることで、「もし家の中に水1トンがあったらどうなるか」というイメージがつかみやすくなります。

普段の生活では、数十リットルほどの水を扱うだけでも「多い」と感じることがあります。

しかし、1トンという単位になると、家庭内のどの空間にも収まりきらないほどの圧倒的なボリュームになります。

たとえば、浴室やキッチンなど水をよく使う場所を思い浮かべると、そこに1000リットルの水が存在した場合、どれほどの圧迫感が生まれるのかが想像しやすくなります。

また、私たちが日常的に行っている水の使用量を積み重ねて考えることで、1トンという量にどれほどの作業や時間が必要なのかも具体的に理解できます。

こうした生活に密着した視点から考えることで、水1トンという数字が単なる数値ではなく、よりリアルで具体的な感覚として捉えられるようになります。

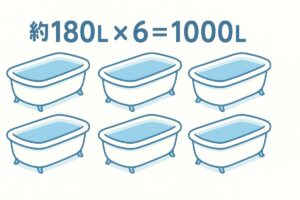

① お風呂の浴槽なら約5〜6杯分

家庭のお風呂にためるお湯の量は、一般的に150〜200リットルほどです。

つまり、1000リットル(1トン) ÷ 180リットル(平均)=約5〜6杯分になります。

毎日入っているお風呂のお湯を6回分、家の中に一度にためることを想像してみてください。

床が水浸しになるだけでなく、その重さだけでも建物に大きな負荷がかかることがわかります。

お風呂1杯分でも「けっこうな量だな」と感じる方が多いと思います。

その何倍もの水が集まっているのが、水1トンという世界です。

さらに想像を広げると、お風呂6杯分の水を大型バケツに小分けしようとしても、一般家庭のスペースでは到底置ききれません。

水は形がないので量を視覚化しにくいですが、実際にその重さと場所を考えると、私たちの生活空間ではほぼ取り扱えない規模であることが実感できます。

また、お風呂の水を床にこぼしただけでも処理が大変ですが、それが6倍、つまり1トン近い水量となれば、家全体に深刻なダメージを与えるほどの威力があります。

水1トンという量が、日常的な設備や建物の限界を簡単に超えてしまうことがわかります。

② 家庭用プールだと半分〜いっぱいになる

家庭用の大きめのビニールプールは、600〜1500リットルの容量があります。

つまり、1トンの水は、小さめの家庭用プールなら満水になります。

大型の家庭用プールなら半分程度になります。

夏場に庭先で子どもたちが遊ぶビニールプールをイメージしてみてください。

そのプールいっぱいに入った水の量が、まさに水1トン前後ということになります。

さらに、プールに実際に水を入れる過程を考えてみると、その大変さがより鮮明になります。

ホースで水を入れると、数百リットルでもかなりの時間がかかります。

水1トンともなると、家庭用の水道ホースでは1時間以上流し続けないと満水になりません。

この「時間の長さ」も、水1トンの大きさを実感するポイントです。

また、満水状態のプールを持ち上げたり移動したりすることは当然不可能であり、設置場所の地面にも大きな負荷がかかります。

家庭の一角にプールを広げ、そこに大量の水をためることを考えると、水1トンがいかにボリュームのある量かが実感できます。

庭全体が水の存在感によって支配されるほどで、日常生活の中では非現実的な規模であることがわかります。

③ 洗濯機は約25〜33回分の水に相当

洗濯機1回あたりの使用水量は、機種にもよりますが一般的に約30〜50リットルです。

仮に40リットルとすると、1000 ÷ 40=25回分になります。

節水タイプで30リットルなら約33回です。

つまり、毎日の洗濯を約1ヶ月分まかなえる量が水1トンというわけです。

「洗濯25〜33回分」と聞くと、1トンという単位がぐっと身近に感じられるのではないでしょうか。

家事の中で使う水の積み重ねが、いかに大きな量になるかがわかります。

さらに深く考えると、洗濯機の水量は衣類の量や汚れ具合によっても変動します。

汚れがひどい場合は追加のすすぎが必要になり、1回の使用水量が増えることもあります。

そのため、家庭の環境によっては25回よりも少ない回数で1トンに達するケースもあります。

また、毎日洗濯をする家庭であれば、1ヶ月間にどれほど大量の水を使っているのかを実感しやすくなるはずです。

洗濯は日常的な家事であるだけに、積み重ねると大きな水量となり、家族全体の生活水量に大きく影響します。

さらに、洗濯機の種類によって使用水量は大きく異なります。

ドラム式洗濯機は縦型洗濯機よりも使用水量が少ない傾向がありますが、洗濯物の量が多い場合はそれでも40〜60リットルほど使用することがあります。

つまり、洗濯という行為自体が、思っている以上に「水をたくさん使う家事」だと言えるのです。

こうして改めて見てみると、水1トンという量が、私たちの毎日の生活とどれほど深く結びついているかがわかります。

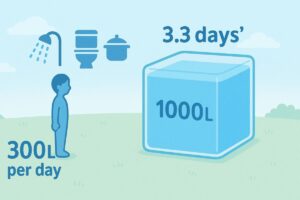

④ 人が一日に使う水と比較するとわかりやすい

環境省のデータによると、日本人1人が1日に使う生活用水の平均は約300リットルです。

300リットルとすると、1000リットル ÷ 300=約3.3日分です。

家族3人なら、たった1日で水1トン相当の水を使う計算になります。

ここでいう生活用水には、飲み水だけでなく、トイレの洗浄水、洗濯、料理、食器洗い、お風呂、シャワー、掃除など、日常のあらゆる行動が含まれています。

私たちは普段、蛇口をひねれば当たり前のように水が出るため、一つひとつの行動では大きな量を使っているように感じないことも多いです。

しかし小さな行動でも、水の使用量が積み重なると、1日で数百リットルに達してしまうことがわかります。

たとえば、シャワーを1回浴びるだけでも約40〜60リットルの水を使います。

トイレの洗浄も1回あたり約5〜8リットルの水を消費します。

このように、一つひとつは大きく見えない行動でも、家族全体で積み重ねると膨大な量の水となり、気がつけば1トン近い水を使っているのです。

普段何気なく使っている水が、どれほど大量で、どれほど貴重な資源であるかが改めて実感できます。

水1トンは家庭では簡単に扱えない「巨大な量」だった!

ここまで水1トンについて、さまざまな例を用いて説明してきました。

量にしても重さにしても、私たちが日常で扱う水のスケールを大きく上回っていることがわかります。

蛇口をひねれば簡単に出てくる水でも、1トン単位となると家庭で保管することはほぼ不可能です。

2L×500本を家に置こうとすれば、床が抜けてしまう可能性もあります。

一般の乗用車に積むこともできません。

1トンを安全に運ぶためには、フォークリフトやトラックなど、専用の機械や車両が必要になります。

私たちは普段、水を「軽いもの」「すぐ出るもの」として扱っています。

しかし、実際には1トンという単位になると、生活では扱いきれない巨大な存在になるのです。

さらに、家庭の中で水1トンを扱うと仮定すると、実際には多くの問題が発生します。

まず、1000kgという重さそのものが住宅の耐荷重を大きく超える可能性があります。

一般的な住宅の床は、1平方メートルあたり約180kg前後の荷重を前提に設計されています。

つまり、水1トンを1カ所に置いた場合、床がたわんだり、最悪の場合抜け落ちたりする危険性があります。

また、水は容器に入れなければ形を保てないため、1000リットルを安全に保管するには、大型タンクや専用の設備が必要になります。

こうした設備は家庭用ではなく、工場や災害用施設などでようやく使用されるような大規模なものです。

さらに、水1トンを移動させる作業も現実的ではありません。

大きなタンクに入れれば、タンク自体の重さも加わり、総重量は1トンをゆうに超えてしまいます。

この重量物を家の中で動かすことは不可能で、外に運び出すにも専門の機材が必要です。

日常生活の中で、私たちが水を毎日のように使っていながらも、大量の水を「保管したり動かしたりする」という発想にならないのは、このように現実的な制約があまりにも多いためです。

水が軽くて扱いやすいのは、あくまで少量の場合に限られます。

1トンという量になると、その存在は完全に「重量物」として認識するべきものに変わるのです。

水1トンのコストはどれくらい?料金も意外に気になるポイント

水の量をイメージできたら、次に気になるのが料金です。

水道料金は地域によって差がありますが、1000リットルの水道水はおおむね100〜300円程度です。

この金額は、日常生活で大量の水を使用していることを考えると、非常にコストパフォーマンスが高いと言えます。

料理や洗濯、掃除、お風呂など、毎日さまざまな場面で水を使っても、1トンという大きな単位で見れば数百円で賄えてしまう点は、日本の水道インフラの優秀さを象徴しています。

一方で、スーパーのミネラルウォーターを500本買うと、1本100円として約5万円になります。

この差を比べると、同じ「1トンの水」であっても、その供給方法や用途によって、これほどまでにコストが変わることがわかります。

また、ミネラルウォーターの場合は、製造・運搬・保管・パッケージなど、多くの工程がかかるため価格が高くなるのは当然ですが、それでも水道水との圧倒的な価格差は注目に値します。

さらに、水道水には24時間いつでも利用できる利便性や、蛇口をひねるだけで大量の水を安定して供給できる安心感も含まれています。

こうして比較してみると、水道水がいかに安価で、安定して供給されるありがたいインフラかがよくわかりますよね。

災害時の「備蓄水」として考えるとどうなる?

水1トンを災害用としてそのまま備蓄する必要はありません。

一般的な目安としては、1人1日3リットル×3日分=9リットルが最低限の備蓄量と言われています。

家族4人なら、9リットル×4人=36リットルです。

これは水1トンと比べればごくわずかな量です。

しかし、いざというときに命を守るための、とても重要な水です。

さらに、防災の専門家は「できれば7日分の備蓄が望ましい」とも提案しています。

たとえば1人あたり3リットル×7日=21リットルです。

家族4人なら合計84リットルとなり、災害時の生活を支えるうえで非常に心強い量になります。

ただし、この量を日常的に準備するのは簡単ではないため、ローリングストック(普段から使いながら補充する方法)を取り入れると負担なく備蓄が維持できます。

ペットボトルや給水タンクなどを活用して、自宅に数十リットル程度の水を備えておくだけでも、災害時の安心感は大きく変わります。

また、マンションや高層住宅の場合は断水時に給水車から自宅まで水を運ぶ負担が大きいため、あらかじめ家の中に十分な量を確保しておくことが特に重要です。

もし「備蓄プール」などに大量に水をためる場合は、1トン近い量を確保できることもあります。

その場合は、水の重さによる建物への負荷や、衛生管理、保管場所の安全性などにも十分配慮する必要があります。

さらに、水を長期間保存する場合は、カビや雑菌の増殖を防ぐための保存容器の選び方、一定期間での入れ替え、直射日光を避けた保管場所の確保など、複数のポイントを押さえる必要があります。

こうした備蓄の工夫を知っておくことで、いざというときの備えがより確実で実用的なものになります。

まとめ:水1トンは、想像以上に大きくて重たい「生活の巨人」だった!

\知れば知るほど水のすごさがわかる!今日から誰かに話したくなる“水1トンの真実”/

水1トンは、身近な例えを使うことでようやく実感できるスケールの大きさを持っています。

身近な例に置き換えて考えることで、これまで漠然としていた「1トン」という数字が、より鮮明で具体的なイメージとして浮かび上がってきます。

日常生活では、数リットルから数十リットル程度の水を扱うことがほとんどであり、1トンという量は普段の体験から大きくかけ離れています。

そのため、こうした具体的な比較は、水1トンがどれほど巨大で、どれほどの存在感を持つのかを理解するうえで非常に役立ちます。

- 2Lペットボトル500本分

- お風呂5〜6杯分

- 洗濯約25〜33回分

- 大人12人分の重さ

- 家庭用プール1つ相当

これらの例えはすべて、私たちが日常で触れる水の量を大きく超えるものばかりです。

たとえば、2Lペットボトル500本を家に置くことを想像すると、その重さはもちろん、置き場にも困ってしまうほどの圧倒的な量であることがわかります。

また、お風呂の浴槽を6回分満たすだけで家中が水の存在感で支配されてしまい、日常生活が成り立たなくなるほどのボリュームです。

こうして見ると、1トンという単位がいかに大きいのかがよくわかります。

さらに、普段使っている水道から水1トンが簡単に得られるという事実は、私たちの生活環境がいかに恵まれているかを改めて実感させてくれます。

世界には水の確保が難しい地域も多い中、日本では蛇口をひねるだけで大量の水が安定して供給されるという環境が整っています。

このインフラのありがたさを知ることで、日々何気なく使っている水に対する意識も変わっていくはずです。

この記事を通して、毎日の生活の中にある「水」をより身近に、そしてありがたいものとして感じてもらえたら嬉しいです。

よくある質問(FAQ)

Q1.水1トンを一度に使うことは家庭でありますか?

家庭で一度に水1トンを使うことはほぼありません。

ただし、お風呂・洗濯・シャワーなどを合わせた一日の総使用量が1トン近くになる家庭はあります。

特に家族人数が多い場合や、お風呂を毎日たっぷり使う家庭では、1日で1000リットル前後に達することもあります。

Q2.水1トンを貯めるにはどんな設備が必要ですか?

一般の家庭で水1トンを安全に貯めるには、大型の貯水タンクが必要です。

また、1000kgの重さを支えられる床や設置スペースが不可欠です。

そのため、家庭内での保管は現実的ではなく、災害用としてはペットボトルの備蓄が推奨されています。

Q3.水1トンはどれくらいの時間で出せますか?

家庭用の蛇口から1分あたり約12〜15リットル出る場合、1トン(1000リットル)をためるには約60〜80分ほどかかります。

ホースでプールに水を入れるときに時間がかかるのはこのためで、水1トンは家庭の水道でも簡単にためられる量ではありません。